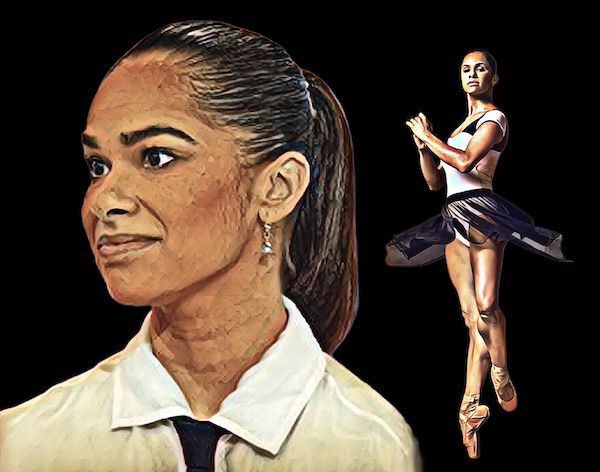

Depois de 25 anos com o American Ballet Theatre, Misty Copeland anunciou oficialmente sua aposentadoria dos palcos. Embora sua saída não seja exatamente uma surpresa — a bailarina não se apresenta no Lincoln Center desde 2019 — o momento marca o fim de uma era. Aos 42 anos, Copeland passou os últimos anos dedicada à maternidade, ao lado do marido Olu Evans, e ao trabalho de sua fundação, que leva seu nome e tem como missão promover diversidade, equidade e inclusão no mundo do balé — uma pauta que, nos Estados Unidos atuais, tornou-se subitamente contestada, em meio a crescentes tensões políticas e ataques diretos ao conceito de D.E.I.

“Quis simplesmente desaparecer”, contou ela ao The New York Times. “Mas não é possível. O legado que criei, a maneira como carrego tantas histórias de bailarinas negras que vieram antes de mim — eu não posso simplesmente sumir. Precisa haver um encerramento oficial do meu tempo com o ABT, essa companhia que significou tudo pra mim.”

E o que significa dizer adeus quando se é a pioneira? Quando, por 15 anos, escalou a estrutura rígida do balé clássico até se tornar, em 2015, a primeira bailarina principal negra do American Ballet Theatre? Como encerrar um capítulo que não começou com o luxo de salas espelhadas e sapatilhas de marca, mas com noites sem teto na Califórnia, em uma infância marcada pela pobreza, pela instabilidade e pela urgência de sobreviver?

Copeland começou a dançar aos 13 anos, idade considerada tardia no universo do balé. E foi justamente esse desvio da norma que moldou sua força. “Ballet foi essa peça perfeita que faltava na minha vida. Era estrutura, disciplina, repetição. Em meio ao caos que era minha infância, ter a certeza de que às três da tarde eu estaria na barra, fazendo pliés e tendus, me dava uma sensação de segurança que eu nunca tinha conhecido.”

A artista tornou-se uma das maiores estrelas da dança mundial — não apenas pela técnica e expressividade no palco, mas por se tornar símbolo de transformação institucional. Em suas apresentações, o público era visivelmente mais diverso. “Mas nunca foi sobre mim”, ela insiste. “Sempre foi sobre mostrar que pessoas negras e latinas também querem estar nesses espaços. Elas só precisam se ver neles. Precisam sentir que são bem-vindas.”

Esse trabalho de representação e abertura de portas ganhou ainda mais urgência num momento em que o próprio conceito de diversidade é atacado. Copeland reconhece a tensão cultural atual, mas não recua: “Minha carreira inteira é a prova de que quando há diversidade, as pessoas se unem, querem entender umas às outras, querem formar comunidade.”

Ela sabe que sua presença — nos palcos, em outdoors na fachada do Lincoln Center, em capas de revista e até em bonecas Barbie — mudou o imaginário coletivo. Mas sua luta foi também nos bastidores: “Lembro de, ainda nos meus 20 e poucos anos, entrar no escritório do diretor artístico e dizer: ‘Sou a única mulher negra aqui. Quero ter oportunidades’. Eu estava apavorada, não sabia como me expressar direito, mas fui com intenção e com graça. Não fui pronta pra brigar — mas estava lutando do meu jeito.”

Lutava contra os estereótipos — a de que bailarinas negras deveriam ser escaladas apenas em papéis “terrosos”, exóticos ou contemporâneos, como relatou também o bailarino Gabe Stone Shayer. Copeland forçou as portas dos grandes clássicos. Dançou “Lago dos Cisnes” com maestria, e foi nessa obra que sentiu, em 2019, uma espécie de epifania: “Era a primeira vez que eu sentia realização. Senti que já tinha feito tudo que podia no palco. E me permiti deixar de lado o que diziam os críticos — se eu tinha técnica suficiente, se eu era boa o bastante. Terminei aquele ‘Lago’ em paz comigo mesma.”

É uma paz conquistada com esforço. A mesma que ela hoje leva para seu trabalho fora dos palcos — como mãe, como autora, como ativista e como fundadora. “A arte é a forma mais incrível de construir pontes, não importa qual partido político você siga”, afirma. “Acredito em continuar o trabalho real, de forma intencional, mesmo quando não está gritando no alto-falante.”

Sua própria história desmente mitos arraigados no balé: que corpos negros são “inadequados”, que pés chatos e quadris largos não servem para sapatilhas de ponta. “A pergunta que os coreógrafos deveriam se fazer é: você sabe mesmo como seu movimento pode parecer em outros corpos? E se isso te levasse ainda mais longe? E se fosse ainda mais bonito?”

Com o anúncio da despedida oficial — e um último espetáculo previsto para o outono — Copeland encerra uma jornada no palco, mas continua presente na formação de futuras gerações. Ao refletir sobre sua mãe e sobre o passado difícil, ela fala com empatia: “Agora, como mãe, entendo escolhas que não compreendia quando era criança. Ela também não teve infância, virou mãe cedo, tentou construir uma família sem estar preparada. Hoje, compreendo. E sigo adiante.”

Aos 42 anos, Misty Copeland não está desaparecendo. Está apenas migrando — do centro do palco para a retaguarda transformadora, onde continua moldando o balé com o mesmo rigor e paixão de quem, aos 13 anos, encontrou ali seu primeiro lar estável. O mundo da dança talvez demore a ver alguém como ela de novo. Mas o que ela construiu — em palco e fora dele — já não pode ser desfeito.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

1 comentário Adicione o seu