Ela chegou a ser chamada de “uma espécie de Sylvia Plath de guitarra na mão”

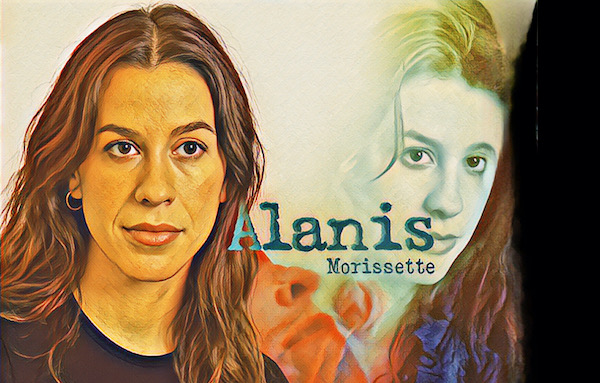

Em junho de 1995, uma canadense de 21 anos rompeu o som ambiente de uma década anestesiada por boy bands, bubblegum pop e baladas inofensivas. Alanis Morissette gritou, sussurrou e confessou 12 faixas de dor, raiva, desejo, sarcasmo e fragilidade emocional num álbum que ninguém esperava, Jagged Little Pill. Trinta anos depois, a relevância de suas letras só cresceu — e talvez hoje sejamos, finalmente, capazes de entender o que ela já sabia: que a raiva feminina não é um desvio, mas um instrumento de sobrevivência.

Alanis não surgiu do nada. Antes de se tornar uma espécie de profetisa do trauma millennial, ela era conhecida no Canadá como estrela pop adolescente, com dois discos dançantes, um contrato assinado ainda na adolescência e passagens pela TV. Uma espécie de Debbie Gibson de Ottawa. Mas ela sentia que algo estava profundamente errado naquela imagem fabricada — e mudou tudo. A guinada veio com o apoio da Maverick Records, o selo criado por Madonna, que reconheceu naquela jovem não só talento, mas verdade. Sim, foi Madonna quem bancou Alanis e lançou Jagged Little Pill, apostando numa artista que ninguém mais estava entendendo.

Gravado com o produtor Glen Ballard, o disco é cru, íntimo e brutal. A começar por “All I Really Want”, que abre o álbum com um lamento falado e a promessa de que “o que eu realmente quero é algum conforto”. Depois vem o terremoto: “You Oughta Know”, um desabafo tão violento quanto libertador, que se tornou hino das mulheres traídas — e também das que foram silenciadas, gaslighted e invisibilizadas. A canção virou caso nacional ao levantar especulações sobre o ex-namorado misterioso (que muitos juram ser Dave Coulier, o tio Joey de Full House), mas Alanis, elegante e letal, nunca confirmou. A dúvida virou parte do mito. A canção, uma carta venenosa a um ex-namorado que a trocou por alguém “mais legal”, desafiava os limites do que uma artista feminina podia dizer publicamente. Alanis não era doce, não era recatada e não estava disposta a suavizar nada para não assustar os ouvintes — o que a tornava ainda mais magnética

A sequência de músicas é um mergulho profundo em temas que, nos anos 90, ainda não encontravam espaço na música pop: “Perfect” fala sobre a tirania da perfeição imposta pelos pais; “Forgiven” trata de culpa sexual e repressão religiosa; “Right Through You” escancara o sexismo da indústria musical. “Mary Jane” é um retrato delicado da depressão; “Not the Doctor”, uma recusa à caretice da mulher que cuida. E no fim, ela sussurra “Your House”, um poema melancólico escondido como faixa secreta, tão íntimo que parece uma invasão de diário alheio. E, claro, “Ironic“, a canção mais discutida do álbum, ainda provoca debates sobre o que é, de fato, irônico — mas também se tornou um símbolo de uma geração que ria do caos.

O impacto foi imediato. Jagged Little Pill vendeu mais de 30 milhões de cópias, ganhou quatro Grammys (incluindo Álbum do Ano) e colocou Alanis no panteão das vozes que marcam gerações. Mais do que isso, ela se tornou o rosto — involuntário, mas inevitável — de um movimento que a imprensa da época rotulou de “angry women wave”. Um nome impregnado de misoginia, como quase tudo o que cerca mulheres que ousam levantar a voz. Mas aquele rótulo zombeteiro, repetido em capas de revistas e matérias sensacionalistas, sem querer nomeava algo verdadeiro: um cansaço coletivo das mulheres diante da mansidão imposta.

Junto de Alanis, vieram Tori Amos, Fiona Apple, PJ Harvey, Courtney Love, Sinéad O’Connor — vozes dissonantes num mercado que vendia “girl power” higienizado com as Spice Girls, enquanto o feminismo verdadeiro ainda era tratado como uma fase feia do passado. Alanis falava de falhas, de fúria, de fome — e isso incomodava. Mas plantou uma semente. Décadas depois, movimentos como o #MeToo e a virada feminista da cultura pop têm raízes naquele solo que ela e outras cavaram a unhas.

E o mais notável é que ela não se perdeu. Depois do furacão da fama — que incluiu capas de revista, um noivado muito comentado com Ryan Reynolds (entre 2002 e 2007), e uma vida frequentemente reduzida a estereótipos — Alanis seguiu criando. Lançou outros álbuns (“Supposed Former Infatuation Junkie”, “Under Rug Swept”), virou mãe, estudou psicologia e espiritualidade, deu voz à dor de forma mais madura. Em 2015, participou do documentário Sensitive, sobre pessoas altamente sensíveis (HSPs), revelando uma chave para entender sua obra: Alanis é feita de nervos expostos. E sua arte pulsa nessa frequência.

Quem entendeu isso muito bem foi a escritora e professora Megan Volpert, autora do recém-lançado Why Alanis Morissette Matters. Parte da série Music Matters da University of Texas Press, o livro é mais do que uma biografia — é uma espécie de ensaio afetivo-político sobre o legado de Alanis. Volpert, que também se descobriu uma HSP durante a pesquisa, defende que a obra da cantora não apenas resistiu ao tempo, mas ganhou camadas de sentido. Em entrevista, ela lembra que Alanis se recusou a cantar no Hall da Fama do Rock em 2022 após declarações machistas de Jann Wenner, mostrando que sua ética continua intacta: “Não preciso me expor a ambientes que diminuem mulheres”, escreveu na ocasião.

Volpert observa algo que também salta aos olhos: mesmo com todas as conquistas, o sistema musical ainda é controlado por homens. A estética mudou, as letras são mais politizadas, mas o dinheiro, os contratos e as decisões continuam nas mesmas mãos. As artistas mulheres — mesmo as mais bem-sucedidas — ainda são medidas pela régua da palatabilidade: quanto feminismo é demais? Quanta raiva é aceitável? Alanis foi chamada de histérica, ingrata, amargurada — e seguiu em frente.

Trinta anos depois, Jagged Little Pill virou musical da Broadway, referência acadêmica, objeto de estudo e culto. Mas mais do que isso, continua sendo o que sempre foi: um disco sobre crescer em meio ao caos, sobre encontrar linguagem para o que ainda nem tem nome. Um disco que entende que não é só no amor romântico que a gente se arrebenta — é na família, na religião, na profissão, na cultura. E que a raiva, longe de nos tornar feias, nos devolve o espelho.

Alanis Morissette está viva, ativa, lúcida. Lançou um álbum de meditações, se envolveu com causas sociais, abriu diálogos sobre saúde mental e continua cantando com a mesma força. Para algumas de nós, ela foi trilha sonora da adolescência. Para outras, ela chegou tarde — e foi ainda mais importante por isso. Hoje, talvez mais do que nunca, Alanis ainda importa. E muito.

Ao completar três décadas, Jagged Little Pill não é apenas um clássico — é um lembrete. Um lembrete de que mulheres com raiva ainda incomodam, de que a dor não precisa ser domesticada para ser compartilhada, e de que a música pode ser, ao mesmo tempo, documento íntimo e ato político.

O álbum não envelheceu: ele amadureceu. A cada nova escuta, ganha outras camadas, outros sentidos. Alanis, com sua voz quebradiça e letras que beiram o ensaio psicanalítico, ofereceu um espelho para uma geração — e, ao que tudo indica, esse espelho continua sendo olhado com atenção.

Porque, no fim das contas, como ela mesma cantou: “You live, you learn / You love, you learn / You cry, you learn“.

E Jagged Little Pill segue sendo, acima de tudo, um aprendizado que não prescreve.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.