“E assim o coração se partirá, e ainda assim, partido, continuará a viver.”

— Lord Byron, Fare Thee Well (1816)

Há algo de profundamente simbólico no fato de Guillermo del Toro ter escolhido essa linha de Byron para encerrar sua adaptação de Frankenstein. A frase, escrita em 1816, nasce de uma dor pessoal do poeta em meio à separação de sua esposa, mas carrega em si uma verdade universal: o coração pode se partir, e ainda assim viver quebrado. É essa contradição — a sobrevivência daquilo que já não é inteiro — que conecta Byron ao universo de Mary Shelley e à criatura que ela concebeu em um dos momentos mais singulares da história da literatura.

Foi também em 1816, naquele famoso “ano sem verão”, que um pequeno círculo de escritores e poetas se refugiou na Villa Diodati, às margens do Lago de Genebra. Mary Godwin (ainda não Shelley), Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, John Polidori e Claire Clairmont se encontravam em um ambiente carregado: o clima anormal causado pela erupção do vulcão Tambora mergulhava a Europa em dias sombrios, frios e chuvosos, reforçando uma atmosfera quase apocalíptica. Para se distrair, o grupo lia histórias de fantasmas alemãs (Fantasmagoriana), discutia ciência, filosofia, galvanismo e a própria possibilidade de recriar a vida. Foi Byron, sempre sedento por desafios, quem lançou a proposta: cada um deveria escrever uma história de terror.

Dessa competição nasceram dois marcos fundadores: Polidori escreveu O Vampiro, que daria origem à tradição moderna dos vampiros e influenciaria diretamente Bram Stoker em Drácula. Byron esboçou apenas fragmentos de uma narrativa inacabada. Percy Shelley não avançou em nenhuma ideia relevante. Mas Mary, então com apenas 18 anos, teve uma visão que mudaria para sempre a literatura.

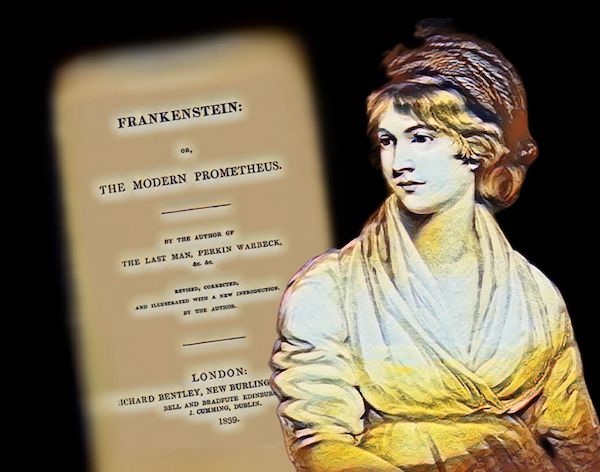

Numa noite, tomada por insônia e pelo peso das conversas do grupo, Mary descreveu ter tido um “sonho acordado”. Ela imaginou um jovem estudante de ciências que, obcecado por descobrir os segredos da vida, cria uma criatura a partir de cadáveres. Ao vê-la despertar, não sente triunfo, mas horror. Dali nasceu Frankenstein, ou o Moderno Prometeu (1818). A princípio fruto de um desafio literário, a obra ultrapassou as expectativas e inaugurou um gênero novo — a ficção científica —, ao mesmo tempo em que permaneceu enraizada na tradição gótica e romântica.

O romance de Mary Shelley é um espelho da modernidade nascente. Victor Frankenstein representa o impulso de ultrapassar limites éticos em nome do progresso, um reflexo das ansiedades do século 19 diante da ciência e da tecnologia. Sua criatura, por outro lado, encarna não apenas o “monstro” temido, mas também a vítima rejeitada, a alteridade que sofre não por ser má, mas por ser diferente. Assim como o verso de Byron, a criatura vive quebrada: é rejeitada pelo criador, condenada a existir na solidão, e ainda assim continua a viver, a amar e a odiar — um coração partido que não consegue deixar de bater.

O impacto cultural de Frankenstein é imenso. Mary Shelley não apenas respondeu ao desafio de Byron: ela o transcendeu. Seu livro inaugurou discussões que ainda hoje ressoam — os limites da ciência, a responsabilidade do criador diante da criação, o medo do desconhecido e o poder da exclusão social. Desde H. G. Wells até Isaac Asimov, passando pelo cinema expressionista alemão de Metrópolis, pelos filmes de terror da Universal nos anos 1930 e chegando às reflexões atuais sobre bioética e inteligência artificial, o eco de Frankenstein permanece vivo.

É curioso pensar que, no mesmo ano em que Byron escreveu Fare Thee Well e Mary concebeu Frankenstein, o romantismo alcançava um de seus ápices. A poesia de Byron e o romance de Mary Shelley se encontram no mesmo terreno de tensões: o sublime, o trágico, o humano quebrado que persiste. Del Toro, ao fechar seu filme com a frase de Byron, costura esse elo: o monstro e o coração partido, a vida que continua mesmo em pedaços.

No fim, Frankenstein não é apenas um romance gótico, nem apenas o primeiro passo da ficção científica. É uma metáfora universal da condição humana — do desejo de criar, do medo do que criamos, da dor de ser rejeitado e da estranha sobrevivência mesmo na ruína. Byron deu as palavras, Mary deu a narrativa, e juntos, em 1816, ambos nos deixaram um legado que, mais de duzentos anos depois, ainda pulsa, mesmo que “brokenly”.

O filme estreia nos cinemas em outubro, mas chega à Netflix no dia 7 de novembro de 2025.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

1 comentário Adicione o seu