Sempre fui fã de David Byrne, desde os tempos de Talking Heads. Seu jeito de transformar esquisitices em algo cool me conquistou cedo. Ele sempre foi mais do que um vocalista ou compositor; foi um artista que me ensinou que a música pode ser também performance, teatro, instalação, experimento. Ao longo das décadas, acompanhei cada uma de suas fases, da mistura de rock e arte no CBGB às parcerias solo mais recentes, mesmo aquelas com batidas latinas que em teoria não são meu estilo — mas que, nele, soam como a coisa mais sofisticada do mundo.

O novo álbum de Byrne é um retrato desse homem que nunca parou de olhar para frente. Who Is the Sky? é uma obra madura, feita de colagens emocionais, com 12 faixas que soam como cartas abertas, arranjos complexos da Ghost Train Orchestra e participações de gente que dialoga com ele no mesmo nível criativo, como St. Vincent e Hayley Williams. É um álbum sobre o amor — o inesperado, aquele que chega de repente e reorganiza tudo. Em canções como What is the Reason For It?, ouvimos um Byrne se descobrindo de novo, quase adolescente em sua vulnerabilidade, mas sábio na forma como traduz essa paixão em arte.

Mas o que me deixou em estado de choque foi outra coisa: as notícias que giram em torno dessa nova turnê não falam apenas de músicas inéditas ou de cenários inventivos — falam do fato de que Byrne voltou a tocar Psycho Killer. A música que colocou os Talking Heads no mapa, que virou sua assinatura, que moldou o imaginário de toda uma geração de fãs de new wave e art rock. Ele passou quase duas décadas sem tocá-la. E de repente, ali estava ela, abrindo espaço na setlist da turnê, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo.

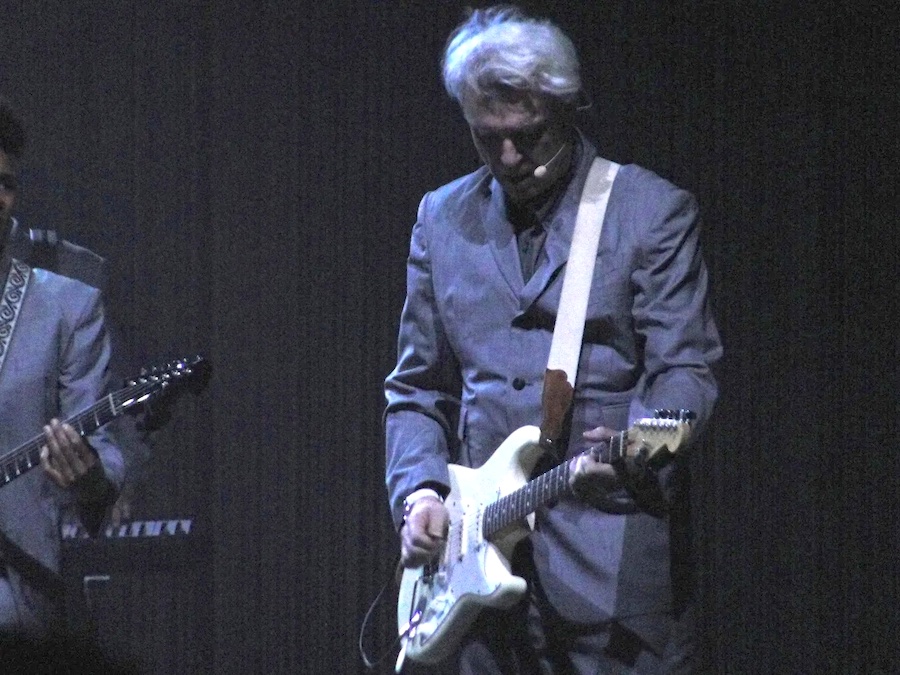

Eu ouvi Byrne cantar esse hino punk e estranho e estar na plateia nesse momento foi algo que nunca imaginei. Eu não perdi nenhuma turnê solo de Byrne e me sinto privilegiada de ter testemunhado essa reconciliação dele com sua própria história. Sem surpresa, a reação do público atual foi quase catártica — e não porque era apenas nostalgia, mas porque ver Byrne cantando de novo Psycho Killer era testemunhar o homem que ele é hoje dialogando com o jovem que ele foi. Era ouvir a música com novas camadas de sentido, um novo peso.

O primeiro sucesso de um artista é como um fantasma que o acompanha pela vida. Muitas vezes é bênção e maldição. Aquilo que os tornou grandes também pode se tornar uma prisão. Há quem lute contra essa expectativa — e Byrne parecia ter feito isso por anos, escolhendo não tocar Psycho Killer, talvez para se livrar da sombra que ela projetava. Como se dissesse: “eu sou mais do que isso”. E ele é. Mas o que faz desse momento tão bonito é que ele voltou à música não por obrigação, mas por escolha. É como se, depois de tanto tempo, ele tivesse encontrado uma maneira de cantá-la de novo sem se perder nela.

Madonna continua tendo que cantar Like a Virgin aos quase 70 (mas excluiu Material Girl do setlist), Cyndi Lauper não consegue escapar de Girls Just Wanna Have Fun e Time After Time, mesmo que prefira outras canções. O público exige esses rituais. Mas com Byrne sempre foi diferente: ele tinha a liberdade de não tocar Psycho Killer, e ninguém questionava. Por isso a decisão de trazê-la de volta soa tão deliberada, tão carregada de significado. Talvez porque essa seja uma fase em que ele sente vontade de unir as pontas, de mostrar que é possível carregar o passado sem ser engolido por ele.

Ver Psycho Killer no setlist da nova turnê é ver um artista que sabe que sua obra continua viva. Ele está em uma fase de celebração — do amor, da música, do público. A turnê Who Is the Sky? não é apenas uma série de shows; é um espetáculo multimídia, com músicos, cantores, dançarinos, iluminação coreografada, como só Byrne sabe fazer. É um mergulho na sua história, mas também uma afirmação de que ele ainda tem muito a dizer.

Imagino que voltar a cantar Psycho Killer seja para Byrne algo como revisitar o primeiro amor: um encontro cheio de memórias, de gratidão, de estranhamento. A música nasceu de um lugar de tensão, de inquietação — de um jovem tentando dar sentido ao caos dentro de si. Hoje, cantá-la deve soar diferente, menos raiva e mais compaixão, menos ruptura e mais reconciliação. É bonito pensar que talvez seja isso que tenha permitido que ela voltasse a existir no palco.

De certa forma, para fechar esse ciclo junto com ele. Psycho Killer deixou de ser apenas um clássico e virou um presente. Um presente para os fãs que o acompanham desde sempre, um presente para o Byrne de 1977 que nunca imaginou chegar até aqui, e um presente para o Byrne de 2025 que olha para trás sem medo.

No fim, esse retorno não é só sobre uma música. É sobre a liberdade de um artista que nunca se repetiu, mas que agora se permite repetir — porque já não é repetição, é transformação. É sobre entender que às vezes voltar ao começo é o passo mais ousado que se pode dar.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.