Quando anunciou que deixaria os palcos ainda em 2025, Misty Copeland voltou a ser notícia. Isso porque ela reconfigurou o palco em torno de um preconceito estrutural que o American Ballet Theatre, e muitas outras companhias, mantinham por décadas. Apenas em 2015 Misty foi promovida à primeira bailarina da companhia, sendo oficialmente a primeira preta a ter essa posição. E única, mesmo 10 anos depois.

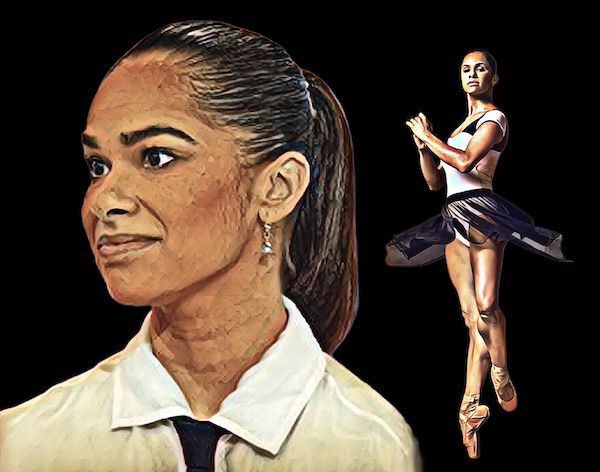

E faz sentido, porque sua trajetória é, ao mesmo tempo, um gesto de beleza e de ruptura: a bailarina que entrou “tarde demais” no balé e, ainda assim, virou o símbolo de uma era em que o corpo negro passou a ocupar o centro da cena, não como exceção, mas como espelho de tudo que a arte ainda pode ser.

Nascida em 1982, em Kansas City, e criada em Los Angeles, Misty só começou a dançar aos treze anos, em um curso gratuito do Boys & Girls Club. Foi ali que descobriu não apenas talento, mas vocação — uma musicalidade que nascia do instinto e um domínio corporal que parecia inato. Em poucos meses, ela estava nas pontas, e em poucos anos, a adolescente de origem modesta e vida familiar conturbada se tornava uma promessa improvável dentro do mundo mais rígido da dança clássica. A menina negra que começou tarde demais atravessou a linha do impossível.

Em 2012, o coreógrafo Alexei Ratmansky criou para ela Firebird, o primeiro balé pensado especialmente para o corpo, a energia e a presença de Misty. Inspirado na lenda russa, o espetáculo se transformou em metáfora pessoal: a ave mágica que queima e renasce. Misty ensaiou a coreografia enquanto enfrentava seis fraturas por estresse na tíbia, dançou com dor, e terminou a temporada com o público em pé. Foi mais que uma performance, foi um manifesto. Ratmansky viu em Copeland uma força bruta e uma feminilidade que não cabia nos moldes tradicionais — e esse contraste entre o poder e a delicadeza definiu sua identidade artística.

Três anos depois, em 2015, Misty Copeland quebrou o último teto de vidro: tornou-se a primeira mulher negra a alcançar o título de principal dancer do American Ballet Theatre em 75 anos de história. Sua estreia em O Lago dos Cisnes foi recebida com emoção coletiva — não apenas pela performance, mas pelo significado. Naquela noite, quando dançou Odette/Odile, Misty não apenas dominou o palco do Metropolitan Opera House; ela o redesenhou. A imagem de uma mulher negra ocupando aquele espaço, num repertório que sempre pertenceu à brancura idealizada do balé europeu, era um gesto histórico que ultrapassava a técnica. Foi o ponto em que arte e símbolo se tornaram indissociáveis.

A dança de Misty sempre despertou leituras apaixonadas. Críticos reconheciam seu virtuosismo físico — os saltos precisos, o equilíbrio absoluto, a musicalidade instintiva — e também sua capacidade de preencher o palco com presença, mesmo em papéis pequenos. Sua força atlética era impressionante, mas sua verdadeira marca estava na emoção. Misty dançava com o corpo inteiro, com os ombros, com a respiração, com o olhar. Era uma bailarina que não flutuava: ardia. Alastair Macaulay, do New York Times, descreveu sua dança como “um brilho corporal intenso, uma pulsação emocional que ultrapassa a perfeição das linhas”. Era, talvez, o elogio mais exato: Misty não era uma bailarina de porcelana, era uma intérprete de carne viva.

Mas as reações também revelavam o quanto o balé ainda é um espaço de resistência à diferença. Alguns críticos — especialmente os mais tradicionais — apontavam limitações de linha ou de leveza, comparando-a a modelos corporais europeus. Suas pernas curtas, a musculatura definida, a densidade física — tudo o que a tornava única — eram lidos como “imperfeições” dentro de uma métrica estética ultrapassada. A verdade é que Misty nunca dançou para caber em moldes. Dançou para quebrá-los. E o público entendeu isso antes da crítica.

Ela sempre soube que carregava duas danças: a que fazia no palco e a que fazia fora dele. No palco, desafiava o ideal de leveza. Fora dele, confrontava o peso simbólico de ser “a primeira”. Sua trajetória coincidiu com o surgimento do movimento Black Lives Matter, e sua imagem — estampando capas, campanhas publicitárias, videoclipes e até palcos ao lado de Prince — transformou o balé em pauta cultural. Misty se tornou uma heroína visível de uma arte invisibilizada. E, ainda que o sistema tenha se beneficiado de seu brilho, a conquista individual não dissolveu a exclusão estrutural: dez anos depois da sua promoção, o American Ballet Theatre ainda não tem outra principal negra.

Misty soube canalizar essa tensão em ação concreta. Em 2021, criou a Misty Copeland Foundation, voltada para o acesso e a diversidade na dança. Seu programa BE BOLD oferece aulas de balé com música ao vivo em escolas públicas, e suas extensões — Next Steps e Be Bolder — expandem essa democratização para jovens de baixa renda e adultos que veem na dança um caminho de saúde e pertencimento. A missão é clara: reconstruir o balé desde a base, não apenas brilhar no topo. “As comunidades negras e pardas querem estar nesses espaços”, disse ela ao New York Times. “Elas só precisam se ver representadas e sentir que estão sendo convidadas.”

Ao mesmo tempo, Misty desafiou os detalhes simbólicos que perpetuavam a exclusão: pintava suas sapatilhas para combinar com o próprio tom de pele — gesto simples, mas revolucionário. Hoje, grandes marcas produzem pontas em diferentes tonalidades. Pequenas vitórias que, multiplicadas, mudam o mundo.

Em 2025, aos 43 anos, Misty Copeland se despede dos palcos com uma serenidade rara. Seu último espetáculo, no Lincoln Center, foi transmitido ao vivo — uma celebração pública de um ciclo que começou num ginásio comunitário. É impossível não pensar na circularidade disso tudo: a menina que dançava descalça em Los Angeles encerra sua carreira no centro do balé americano, sendo aplaudida por um público que ela mesma ajudou a diversificar. Seu adeus é também um recomeço.

Há, claro, uma pergunta incômoda: e depois de Misty? O legado dela é tão luminoso que torna visível a ausência de outras como ela. O ABT continua sem uma mulher negra como principal, e o mundo do balé vive, novamente, um momento de retração — menos verba, menos política de inclusão, menos pressa em abrir as portas. A representatividade de Misty revelou o melhor e o pior do sistema: o que pode florescer quando há espaço, e o quanto ainda falta para que esse espaço não dependa de exceções.

Ainda assim, é inegável que o cenário mudou. Jovens bailarinas negras hoje crescem com a imagem de Misty nos palcos, nas vitrines, nas capas, nas telas. E essa é uma transformação silenciosa, mas profunda. O que Misty abriu não pode mais ser fechado. Como disse a ex-bailarina Theresa Howard, “a ausência de dançarinos negros nunca foi acidental”. Agora que essa verdade é sabida, não há volta.

Misty Copeland foi uma bailarina excepcional, mas foi também um espelho, um portal e uma cicatriz. Dançou como quem luta, lutou como quem dança. O que ficará, mais do que a perfeição técnica, é o gesto de ocupar um espaço negado por séculos e transformá-lo em lar. O balé, arte de equilíbrio e leveza, encontrou nela uma gravidade nova: a do corpo que pesa, que resiste, que inspira.

E talvez seja isso que torna Misty Copeland inesquecível — não a forma, mas o que ela fez da forma; não o passo, mas o sentido; não a leveza, mas o peso da história que carregou e devolveu em movimento. Quando ela faz sua última reverência, o aplauso não é apenas para o fim de uma carreira. É para o começo de um outro tipo de beleza.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.