Quando Mary Shelley publicou Frankenstein; or, The Modern Prometheus em 1818, talvez não imaginasse que, mais de duzentos anos depois, seu monstro ainda caminharia entre nós. O romance, escrito quando ela tinha apenas 19 anos, nasceu do medo e da curiosidade: até onde o homem poderia ir em sua ânsia de criar, dominar e brincar de Deus? Guillermo del Toro, que há décadas sonhava em filmar essa história, parece ter encontrado a resposta — ou, pelo menos, um eco dela — em sua versão de Frankenstein (2025).

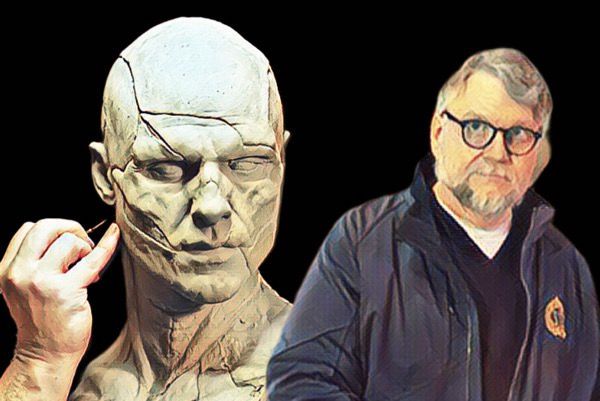

O diretor mexicano, que sempre deu voz e alma a criaturas marginalizadas, cria aqui sua leitura mais íntima e comovente. O que Shelley escreveu em forma de horror filosófico, Del Toro transforma em tragédia visual sobre culpa, paternidade e perdão. E é justamente nesse contraste — entre a letra e a imagem, entre o século 19 e o 21 — que mora a força do filme.

Um novo enquadramento para a mesma dor

Shelley abre seu romance com uma série de cartas escritas por Robert Walton, um explorador preso no Ártico que encontra um homem à deriva no gelo: Victor Frankenstein. Esse recurso — o relato dentro do relato — confere distância e ambiguidade à história, como se o horror já fosse memória.

Del Toro mantém esse enquadramento, mas o transforma em moldura cinematográfica: um navio imobilizado entre geleiras, um homem que persegue o outro até o fim do mundo, e o eco de uma culpa impossível de enterrar. A cena inicial (e final) do filme não é apenas homenagem ao texto, mas também uma confissão: o homem e o monstro estão condenados ao mesmo círculo de busca e desespero.

A infância, o trauma e a ferida original

No livro, Victor Frankenstein é filho de uma família nobre e amorosa, marcado apenas pela curiosidade científica que o consome. Já em Del Toro, o jovem Victor carrega traumas que o definem: a morte da mãe no parto, o desprezo do pai e o favoritismo dado ao irmão William. Essa escolha altera o eixo da história — o cientista de Shelley é movido pela ambição; o de Del Toro, pela carência e ciume.

Essa diferença parece simples, mas muda tudo. Shelley escreveu durante o Iluminismo, quando o medo era o poder da ciência. Del Toro filma no século 21, quando o medo é o da herança emocional: o que fazemos com o abandono que recebemos? O Frankenstein de 2025 não cria vida por arrogância, mas por desespero. Sua criatura não nasce de um experimento, e sim de uma súplica.

A Criatura: da vingança à compaixão

No livro, o monstro é o espelho da humanidade em sua forma mais crua. Shelley o descreve como eloquente, inteligente e profundamente solitário. Ao ser rejeitado pelo criador, ele se torna o próprio símbolo do mal que nasce da exclusão. “Eu deveria ser teu Adão, mas sou teu anjo caído”, diz ao confrontar Victor, uma das frases mais belas e devastadoras da literatura.

Del Toro mantém essa essência, mas altera o destino. Sua criatura, interpretada por Jacob Elordi, é menos vingativa e mais trágica. Em vez de buscar destruição, ela busca reconhecimento. O filme a humaniza de tal maneira que o horror cede lugar à empatia. Há, claro, fúria e dor, mas há também perdão — algo que Shelley, em sua juventude, não ofereceu ao seu próprio Prometeu.

O amor impossível e a mulher silenciada

Elizabeth Lavenza, no romance, é a doce noiva de Victor, criada como irmã e destinada a ser esposa. Sua morte é o ponto de não retorno da história: a punição da criatura ao criador. Em Frankenstein (2025), Del Toro desloca esse papel. Elizabeth é noiva de William, o irmão de Victor, o que elimina o romantismo tradicional e acentua o ciúme, a culpa e o sentimento de inadequação. Ela deixa de ser símbolo de pureza e se torna uma mulher que percebe o abismo moral daquela família.

Essa mudança ressoa com o olhar contemporâneo de Del Toro: o horror não está apenas no que é criado, mas nas estruturas que o geram. Elizabeth, aqui, é testemunha do desamparo — e não apenas vítima dele.

O pai, o filho e o espelho partido

A figura paterna, ausente ou cruel, é uma constante no cinema de Del Toro — e seu Frankenstein é, acima de tudo, um filme sobre pais e filhos. O Leopold Frankenstein do filme é um homem tirânico, frio, incapaz de afeto. É dele que Victor herda o medo de amar e a compulsão por controle. E é por isso que sua criação é, paradoxalmente, um ato de amor distorcido.

O “monstro” torna-se, assim, o filho que carrega todas as falhas do pai. Quando o confronto final acontece (spoiler leve), a cena é menos sobre destruição e mais sobre aceitação. É o reencontro entre o homem e o que ele abandonou — e talvez o momento mais belo do filme.

O tempo, a ciência e a culpa

No romance, Shelley escreve sobre a arrogância científica de um homem que ousa ultrapassar os limites da natureza. Em 2025, Del Toro amplia o sentido: o limite agora é emocional. A criação já não é apenas um gesto de soberba, mas de negação: negar o luto, negar a solidão, negar o próprio passado.

O cenário do filme, deslocado para uma Europa vitoriana que parece existir fora do tempo, ajuda a universalizar a tragédia. Não há data precisa, mas há a sensação de que essa história poderia acontecer em qualquer século — inclusive no nosso.

O desfecho: das trevas à luz

No livro, a criatura promete suicidar-se após a morte do criador. É o fim da linhagem, o silêncio após a destruição. Del Toro escolhe outro caminho. Seu final é mais luminoso, ainda que triste. A criatura não morre, mas se despede — um adeus que ecoa mais como libertação do que castigo.

É a diferença entre o pessimismo romântico e o humanismo moderno. Shelley, filha de uma era que acreditava na punição divina, fecha seu livro com desespero. Del Toro, cineasta de um tempo que busca reparação, termina com empatia.

A estética como metáfora

Visualmente, o filme é um espetáculo. Edimburgo e as mansões escocesas filmadas em locação substituem o expressionismo de laboratório por um realismo decadente. A fotografia gélida, quase prateada, reforça a ideia de um mundo sem calor. Del Toro faz o que Shelley fez com palavras: cria uma atmosfera em que a beleza e o horror coexistem.

Os elementos clássicos — trovões, sombras, o laboratório — aparecem, mas filtrados pelo olhar do diretor. O “monstro” de Jacob Elordi é ao mesmo tempo assustador e sublime. E o Victor interpretado por Oscar Isaac carrega nos olhos a culpa de um deus cansado.

Monstros que choram

Mais do que uma adaptação, Frankenstein (2025) é uma confissão de Guillermo del Toro. Como Shelley, ele escreve com a dor — mas onde ela destrói, ele tenta curar. Seu filme fala sobre pais e filhos, sobre abandono e criação, sobre o medo de ser amado e o desespero de amar.

A criatura, no fim, é todos nós: feita de fragmentos, buscando sentido, querendo apenas ser vista sem horror.

O que o novo Frankenstein diz sobre o nosso tempo

Ao atualizar um mito de 1818, Del Toro faz o que todo grande artista faz: olha para o passado e vê o presente refletido. O Frankenstein de Mary Shelley nasceu do medo da ciência e da solidão do gênio. O Frankenstein de Guillermo del Toro nasce do medo da desconexão, de perder a capacidade de amar, de perdoar, de reconhecer o outro como parte de si.

Shelley criou um monstro para discutir o pecado da criação. Del Toro recria o mesmo monstro para discutir o milagre da compaixão. Dois séculos depois, talvez seja isso que precisávamos ouvir: que até as criaturas mais deformadas pelo mundo ainda têm chance de redenção.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.