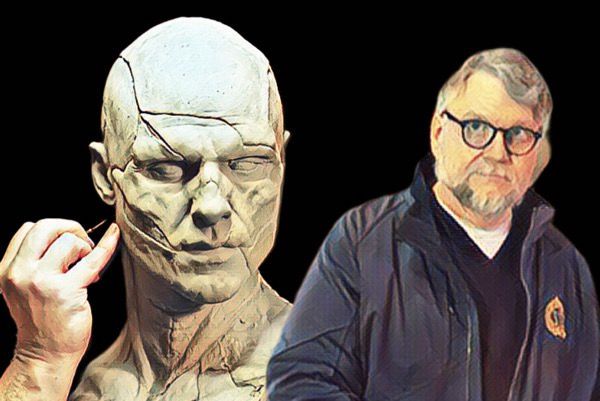

Guillermo del Toro sempre foi um cineasta que entende o horror como espelho do inconsciente. Em Frankenstein, ele transforma o mito criado por Mary Shelley em uma experiência profundamente psicanalítica, uma elegia ao desamparo, à perda e à culpa. Se o romance original já trazia ecos do inconsciente, o filme de Del Toro mergulha inteiramente nele. Nada é literal; tudo é simbólico. E, no centro de tudo, está Victor Frankenstein — o filho que nunca superou a mãe, o homem que quis ser Deus para escapar da morte e acabou condenado pela própria criação.

Desde Freud, o Complexo de Édipo define o conflito humano: o desejo inconsciente pela mãe e a rivalização com o pai. Del Toro traduz isso visualmente e emocionalmente. Victor, órfão de um amor idealizado, carrega uma adoração quase mística pela mãe e um ressentimento profundo pela frieza do pai. A perda materna é o trauma que nunca se fecha — e o filme a retrata com uma delicadeza quase sacrílega. O luto de Victor não é apenas dor: é desejo reprimido, é o impulso de recriar aquilo que lhe foi tirado. Freud chamaria isso de recalque do desejo materno. A ciência vira o disfarce do incesto simbólico. Ao dar vida à criatura, Victor tenta ocupar o lugar da mãe — o útero e o criador. Ele não quer apenas vencer a morte; quer ser a origem, quer possuir a vida.

“Investiguei a natureza até seus recantos mais ocultos.” — Victor, ao falar sobre sua busca pela origem da vida, descreve o ato quase sexual de violar o feminino, a “mãe natureza”.

Del Toro torna isso impossível de ignorar ao escalar Mia Goth em um duplo papel: ela interpreta tanto a mãe de Victor quanto Elizabeth, sua noiva. Essa escolha é um dos gestos mais freudianos e, ao mesmo tempo, mais trágicos do filme. Elizabeth é o retorno do recalcado — o desejo proibido disfarçado de amor legítimo. A mulher que Victor ama tem o rosto da mãe que ele perdeu. É o círculo edipiano perfeito: o amor deslocado, a repetição neurótica do trauma. Freud chamou isso de compulsão à repetição: o inconsciente insiste em reviver o mesmo cenário na esperança de mudar o desfecho, mas o resultado é sempre o mesmo — destruição. O amor de Victor é incestuoso em essência, e sua criação, um filho nascido desse desejo recalcado.

O pai, nesse triângulo, representa a lei, a autoridade, o interdito. É o “Deus” que proíbe. A relação entre eles é marcada pela frieza e pela repressão. Ao criar vida, Victor tenta suplantar o pai — o gesto arquetípico do “filho que mata o pai” e toma seu lugar. Mas, ao se tornar o criador, ele assume também o papel do superego punitivo. A criatura, rejeitada, é a materialização dessa culpa — o retorno do reprimido, o duplo que carrega tudo o que Victor tenta negar: sua fragilidade, seu desejo, sua vergonha. Freud veria a criatura como o doppelgänger, a sombra que nasce quando o eu não suporta se olhar no espelho.

Cores, cruz, luvas e desejo: o inconsciente em imagem

Del Toro reforça tudo isso visualmente — e, como em toda a sua filmografia, a cor e o símbolo são extensões do inconsciente.

O vermelho é a cor do desejo, do instinto, do sangue que dá e tira a vida. É o Eros freudiano, a pulsão de criar, de possuir, de amar. É a cor da mãe — aquela que dá a vida e a tira. Del Toro a veste sempre em tons escarlates, como se fosse a encarnação do amor e da proibição. O vermelho, em Shelley, é o sangue que anima; em Del Toro, é o desejo que consome.

O verde, em contraste, é a cor de Elizabeth — a promessa de vida e o símbolo da pureza. É a Anima jungiana, o ideal feminino que Victor busca e destrói. O verde representa o equilíbrio e a esperança, mas também o veneno da possessividade e da culpa. Quando Elizabeth aparece envolta por essa cor, ela é a fantasia de redenção — a mulher que Victor quer amar sem pecado, e que inevitavelmente herdará a sombra da mãe.

Del Toro manipula essas cores com uma precisão quase psicanalítica:

- A mãe surge sempre em tons de vermelho — fogo, paixão, origem, a cor do ventre e do interdito.

- Elizabeth surge em verde — natureza, renascimento, promessa de cura.

Mas há momentos em que o equilíbrio se rompe: Elizabeth com o guarda-chuva vermelho sob a chuva — uma das imagens mais carregadas de sentido. É quando o amor “puro” é tingido pela cor do desejo proibido, quando o inconsciente revela o que Victor tenta negar. O vermelho invade o verde — e a tragédia se aproxima.

E há ainda o colar com a cruz, presente desde as cenas com a mãe.

Na psicanálise freudiana, o símbolo religioso pode funcionar como substituto do desejo reprimido, uma forma de purificar aquilo que é impuro. A cruz, pendendo sobre o coração de Victor, é a lembrança constante da lei — o Pai divino que observa, o interdito que o filho tenta desafiar. Em Del Toro, ela é também o elo entre culpa e fé: o filho que quer ser Deus usa, no peito, o sinal de sua proibição.

E, entre esses signos, surgem as luvas vermelhas de Victor — o toque proibido.

As luvas funcionam como segunda pele, símbolo do desejo contido e da culpa. Freud veria nelas o ato de sublimação, o impulso erótico revestido pela proteção moral. Ao cobrir as mãos, Victor tenta conter o contato com a carne, transformar o toque em gesto científico. Mas o vermelho — sempre o vermelho — denuncia o oposto: o cientista que se veste de pudor enquanto cria com as mãos do desejo. Quando ele toca a criatura pela primeira vez, o brilho escarlate das luvas torna-se o reflexo do sangue e da paixão recalcada.

Esses elementos — o vermelho (mãe e desejo), o verde (amante e ideal), a cruz (culpa e fé) e as luvas (repressão e erotismo) — formam a paleta psíquica de Frankenstein.

A simbologia fálica: poder, criação e o interdito

Del Toro, um cineasta que entende Freud em carne e luz, completa o quadro com a simbologia fálica.

A torre e a antena do laboratório são o falo erguido contra o céu: o símbolo máximo do poder, da pretensão de dominar o divino. É o filho desafiando o Pai — o homem que “toca” o céu para roubar o raio e gerar vida. Freud leria nesse gesto o desejo infantil de possuir o poder paterno, enquanto Jung veria a energia criativa masculina fora de equilíbrio — o impulso que cria e destrói ao mesmo tempo.

O trovão que atravessa o metal, a descarga que penetra a carne, o grito de Victor — tudo é erotismo e profanação. O laboratório, nesse contexto, é um templo do falo e da culpa, onde ciência e desejo se confundem, e a criação se torna pecado.

“Eu havia desejado isso com um ardor que ultrapassava todos os limites da moderação; mas, agora que terminara, a beleza do sonho se desfez, e um horror sufocante e repulsa tomaram conta do meu coração.” — Freud puro: o prazer do desejo realizado seguido da culpa e da repulsa.

Del Toro pinta o mito de Shelley com as cores da psique — vermelho (paixão), verde (esperança), dourado (fé) e aço (arrogância). O resultado é uma confissão visual: um sonho gótico em que cada cor, cada forma e cada gesto revelam o que o inconsciente esconde.

Na dimensão estética, Del Toro torna tudo sensual, mesmo quando fala de morte. Há erotismo no gesto científico, há ternura nas cenas de horror. Freud dizia que todo impulso criativo é uma forma de sublimação da libido — o desejo transformado em arte, ciência, mito. Aqui, o erotismo está sempre à beira da culpa: cada toque, cada olhar entre Victor e sua criação parece carregado de um amor que não pode ser expresso. É uma relação de desejo e repulsa, como se cada um reconhecesse no outro a parte que falta. É o inconsciente em carne viva.

Mas a leitura não para em Freud. Del Toro também opera em território jungiano, ampliando o mito para o nível dos arquétipos. Na psicologia de Carl Jung, a criatura é a Sombra — tudo aquilo que o indivíduo rejeita em si mesmo e projeta no outro. Victor, obcecado pela perfeição e pela razão, recusa o instinto, o corpo, o erro. A criatura é a encarnação disso: o que foi reprimido, expulso da consciência, agora exige ser reconhecido. E a mãe/Elizabeth, ambas interpretadas por Mia Goth, representam a Anima, o princípio feminino interno que Victor tenta dominar mas jamais integra. Ao amá-la e ao recriá-la, ele tenta unir razão e emoção, vida e morte, mas falha — porque não aceita sua própria humanidade.

O pai, na leitura jungiana, é o Senex, o velho sábio transformado em tirano — a autoridade que deve ser superada. O laboratório, iluminado por relâmpagos e sombras, é o símbolo do inconsciente: o lugar onde as forças reprimidas se manifestam. O ato de dar vida à criatura é a tentativa de união entre Sombra e Anima — o passo necessário para a individuação, o amadurecimento psíquico. Mas Victor falha. Não há integração, só destruição. Jung diria que ele não suporta o espelho da própria alma.

“Você me abandonou como ele o abandonou.” A Criatura e repetição do trauma edipiano de Victor.

Guillermo del Toro entende o que Freud intuía: que o verdadeiro terror está em desejar o impossível — o retorno ao ventre, a fusão com o que nos criou. Frankenstein, em suas mãos, deixa de ser uma história de ciência para ser uma confissão da alma. Um filho que quis substituir a mãe, desafiar o pai e, ao fazê-lo, libertou a sombra.

E quando Mia Goth surge, ora como mãe, ora como noiva, ela não é duas mulheres — é uma só: o símbolo do amor que Victor jamais pôde nomear. Del Toro faz do mito de Shelley uma tragédia freudiana filmada como sonho gótico, em que a beleza e o horror se confundem. No fim, Frankenstein é sobre o homem que quis ser Deus, mas só encontrou o espelho do próprio inconsciente.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.