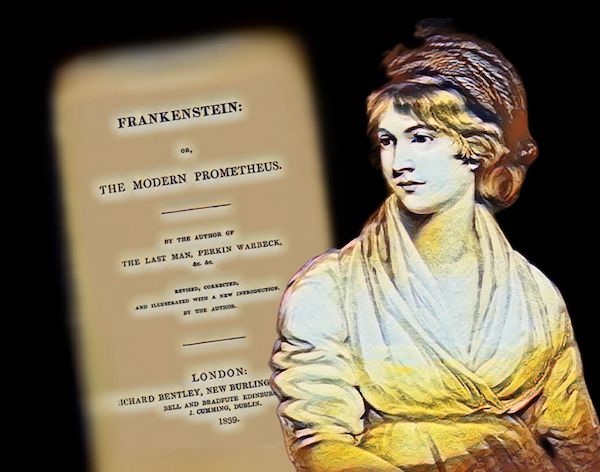

Enquanto alguns dizem que clássicos sobrevivem ao tempo por “teimosia”; outros sobrevivem porque o tempo insiste em voltar a eles. Frankenstein pertence a uma categoria mais rara: a dos romances que parecem ter sido escritos para um futuro que Mary Shelley jamais veria. Publicado anonimamente em 1818, fruto de uma edição minúscula de 500 cópias impressas no papel mais barato, o livro atravessou guerras, revoluções, avanços científicos, mudanças culturais e tecnológicas — e, mais de duzentos anos depois, ainda encontra novos leitores todos os anos. Não por acaso: trata-se de uma das obras mais “vivas” do cânone, com vendas anuais consistentes em torno de quarenta mil exemplares e um pico impressionante, em 2016, de quase cinquenta mil cópias comercializadas. Poucos romances do século 19 podem reivindicar esse tipo de vitalidade. Pouquíssimos, aliás, podem reivindicar esse tipo de renascimento constante.

A força singular de Frankenstein não está apenas em sua trama — o cientista ambicioso, a criatura abandonada, a engrenagem trágica que se aciona entre ambos. Ela nasce do conjunto excepcional de tensões que Shelley reuniu em sua narrativa. Há ali o Romantismo puro, com seus excessos emocionais, sua sensibilidade ao sublime e sua crença quase ingênua no poder regenerador da natureza. Mas há também o Iluminismo levado ao limite, com a convicção de que o conhecimento humano pode, e deve, ultrapassar barreiras morais.

Victor Frankenstein é o filho dileto dessas duas forças: aspiracional, febril, deslumbrado com a própria capacidade de desvendar “os segredos do céu e da terra”, e ao mesmo tempo incapaz de assumir qualquer responsabilidade por aquilo que cria. Já a criatura, essa figura ambígua que nasceu como metáfora para a orfandade emocional, para a solidão, para a negligência parental e social, parece cada vez mais adaptada ao nosso tempo. Ela vê a humanidade “de fora”, observa o pior e o melhor dos seres humanos e entende, antes do próprio criador, que aquilo que nos torna monstros raramente vem do nascimento: vem do abandono.

Essa ambiguidade — essa oscilação entre luz e sombra, razão e emoção, ciência e culpa — talvez explique por que o romance de Shelley nunca deixou de ser reinterpretado. Suas camadas são infinitas. Frankenstein pode ser lido como crítica ao racionalismo moderno, como alegoria da Revolução Francesa, como narrativa sobre ansiedade materna, depressão pós-parto, trauma, colonialismo, escravidão, revoltas sociais, ecologia, inteligência artificial, bioengenharia, tecnologia desenfreada. E nenhuma dessas leituras anula as outras: elas se somam, se multiplicam, se renovam à medida que o mundo muda. O romance é inesgotável porque não fala de um monstro, mas de um mecanismo humano, uma engrenagem emocional e ética que ainda nos move. Sempre que avançamos tecnologicamente mais rápido do que conseguimos absorver, Frankenstein reaparece como diagnóstico.

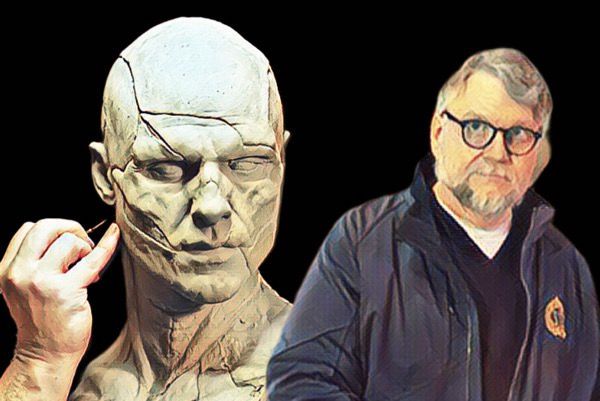

Esse é o motivo pelo qual a criatura se tornou um dos ícones mais reproduzidos da história cultural. Desde a primeira adaptação cinematográfica de 1910, passando pelo clássico de James Whale e Boris Karloff em 1931, pelos filmes da Hammer nos anos 1950, pela paródia genial de Mel Brooks em 1974, pelos musicais, pelas animações, pelos quadrinhos, pelo teatro de Danny Boyle com Benedict Cumberbatch e Jonny Lee Miller, até chegar à aguardada versão de Guillermo del Toro, cada releitura reacende o imaginário, cada versão devolve à obra uma nova camada de leitura. E o público retribui: lê, relê, redescobre o livro original. O salto de vendas de 2016 não aconteceu no vácuo; foi alimentado pelo ciclo cultural de adaptações, debates acadêmicos, séries que revisitavam o monstro, e pelo crescente interesse de novas gerações por narrativas que interrogam o limite da criação humana.

Esse movimento parece se repetir agora. O anúncio da adaptação de del Toro, as discussões sobre inteligência artificial, os avanços científicos que desafiam fronteiras éticas e a revalorização dos clássicos escritos por mulheres criam um ambiente fértil para o retorno do romance ao centro da conversa contemporânea.

Nada indica que Frankenstein esteja perdendo fôlego; ao contrário, tudo sugere que estamos prestes a entrar em uma nova onda de interesse, tão grande quanto a de 2016, ou maior. Quando milhares de leitores descobrem que a criatura de Shelley não é o monstro verde com parafusos no pescoço que o cinema popularizou, mas sim uma figura eloquente, trágica, sensível e profundamente humana, algo se desloca. Surge a vontade de voltar ao texto original, de reencontrar a intensidade com que Shelley tratou a solidão, a responsabilidade, o medo de criar e a culpa de abandonar.

E é isso que mantém o romance vivo: a capacidade de dialogar com o presente sem perder o vínculo com seu passado tumultuado. Shelley, que escreveu o livro depois de sonhar que seu bebê morto poderia voltar à vida, recriou na criatura seu próprio fantasma: a pergunta devastadora do que acontece quando aquilo que geramos — filhos, ideias, tecnologias — não encontra um lugar no mundo. A criatura que aterroriza Victor é, antes de tudo, o reflexo da incapacidade humana de sustentar o que cria. E esse tema, tão profundamente ligado à experiência moderna, talvez nunca tenha sido tão necessário.

Não surpreende, portanto, que Einstein — outro leitor atento da cultura — tenha dito certa vez que boas ideias se tornam “inevitáveis”. Frankenstein, com suas combinações de racionalidade e excesso, ternura e horror, filosofia e tragédia íntima, é inevitável. É o romance que retorna sempre que avançamos. É o livro que reaparece toda vez que o mundo parece prestes a ultrapassar um limite que não sabe nomear. E agora, com novos leitores chegando, com o cinema preparando mais uma metamorfose, com debates éticos e tecnológicos se aproximando perigosamente da ficção, é quase certo que Mary Shelley será lida de novo com o frescor de quem lê o futuro.

Porque, no fundo, Frankenstein nunca foi apenas sobre um monstro: é sobre o humano tentando sobreviver às consequências de sua própria ambição. E isso, duzentos anos depois, continua sendo a história mais urgente do nosso tempo.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Maravilhoso o texto! Sim, sim e sim! O sobre isso tudo é mais um pouco

CurtirCurtir

Estou maravilhada com seu site. Belas análises sobre a obra de Mary Shelley, realmente atemporal. Parabéns pelo refinamento textual.👏👏👏👏

CurtirCurtido por 1 pessoa

Obrigada!!!

CurtirCurtir

Perfeita sua análise foi quase Édipiano!

CurtirCurtido por 1 pessoa

Obrigada!!!

CurtirCurtir