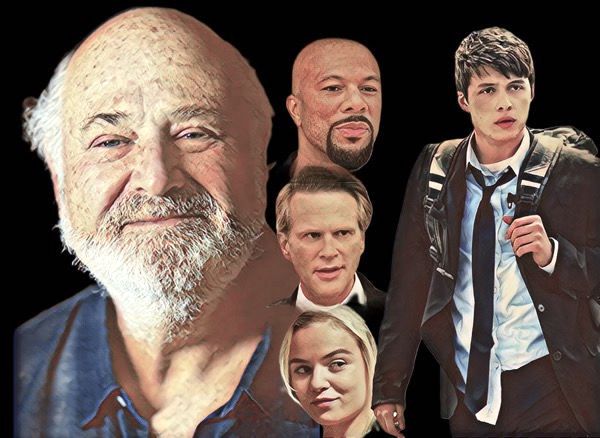

Há algo de profundamente injusto na maneira como a tragédia de Rob Reiner passou a ser debatida. Não apenas pela violência do desfecho, mas pelo deslocamento imediato do olhar público: da vida real para a obra, da dor para a interpretação, da família para o símbolo. De repente, todos voltam a falar de um filme feito dez anos atrás (Being Charlie), como se ali estivesse a chave explicativa, a moral escondida, a resposta que faltou.

Mas talvez o que mais doa seja justamente o contrário: nem Rob Reiner, um cineasta que passou a vida tentando compreender relações humanas, soube responder à pergunta que agora todos fazem. Como agir quando o amor não basta? Onde termina o cuidado e começa o limite? Até quando insistir, e quando insistir deixa de proteger?

Reiner construiu uma carreira inteira acreditando no diálogo, na escuta, na possibilidade de reparação. Seus filmes nunca foram cínicos; eram humanos. Falavam de conflito, mas também de afeto. De famílias imperfeitas que, apesar de tudo, encontravam alguma forma de reconciliação. A tragédia que atravessou sua vida pessoal desmonta essa arquitetura narrativa. Porque a vida não oferece arco dramático. Não oferece redenção garantida. Não oferece a cena final que organiza o caos.

Amigos dizem que os Reiners “tentaram tudo”, e isso não é frase defensiva. É dado. Tratamentos, reabilitação precoce, especialistas, recursos, insistência. A dependência de Nick já era grave aos 16 anos. Ele alegada a ineficácia dos tratamentos, e talvez, naquele momento, realmente não funcionasse. Dependência química e sofrimento psíquico não obedecem à lógica do esforço proporcional, assim como amar mais não garante salvar melhor.

Ainda assim, a sociedade odeia essa resposta. Ela é insuportável. Preferimos acreditar que sempre existe uma conduta correta que evita a catástrofe, porque isso nos dá a ilusão de controle. Quando essa ilusão cai, surgem os julgamentos. A família. Os pais. Hollywood. O passado. O filme.

É tentador explicar tudo por uma equação hollywoodiana: fama, pressão, imagem pública, medo do escândalo. Pode ter havido ruído, sim. Celebridade amplifica tudo. Mas reduzir o colapso íntimo a esse cenário externo é confortável demais. Às vezes, Hollywood não é a causa, é só o palco onde a dor ganha eco. E eco não é resposta.

Também é tentador julgar os Reiners como pais. Porque julgar cria distância: se eu identifico o erro deles, eu me convenço de que comigo seria diferente. Só que o que aparece nos relatos não é negligência, é exaustão. “Ele sempre foi complicado” não é diagnóstico; é a tentativa cansada de nomear algo que nunca se deixa capturar. A obsessão por diagnóstico, aliás, é outra armadilha. Como se nomear resolvesse. Como se laudo fosse garantia. Mesmo quando há comorbidades possíveis — transtornos de humor, impulsividade, psicose induzida por substâncias, traços de personalidade — nada disso assegura adesão ao tratamento, estabilidade ou segurança.

O ponto mais doloroso talvez seja o conflito que atravessa o filme e as entrevistas: Reiner admite que ouviu mais especialistas do que o próprio filho e sente arrependimento. Michele, por sua vez, fala de médicos que a convenceram de que Nick mentia, manipulava, encenava. E aqui entramos no território mais perigoso de todos: quando a linguagem médica vira sentença moral.

Pessoas em dependência podem mentir, manipular, prometer e quebrar promessas. Não por vilania, mas porque a substância reorganiza prioridades e sustenta negação. O problema começa quando o sistema reduz alguém a isso — “manipulador”, “irrecuperável” — e empurra a família para um lugar impossível: o de vigiar em vez de cuidar, punir em vez de tratar. Ao mesmo tempo, famílias que já ouviram tudo também têm o direito de não romantizar cada recaída. Escutar o filho não é obedecer. Amor não é seguir o roteiro de quem está doente.

E é aqui que surge a pergunta mais evitada e mais urgente: como dar o limite sem virar vilão? Como dizer “não posso mais te abrigar” sem colocar a própria vida em risco?

Não existe forma limpa. Existe forma responsável.

Dar limite não é fazer um discurso moral nem um gesto abrupto de expulsão. O risco maior está justamente no improviso, no confronto solitário, na decisão tomada no auge do conflito. Quando a dependência se soma a agitação, paranoia, humilhação recente ou sensação de encurralamento, o perigo aumenta. E ele aumenta muito quando há acesso a meios letais, histórico de agressividade ou ameaças. E claro, é nesse momento que é mais fácil falar do que imaginar no pior cenário.

O limite mais seguro é aquele que: não é anunciado no calor da crise; não é negociado cara a cara quando há intoxicação ou descontrole e não transforma a casa em potencial campo de batalha emocional.

Em termos práticos — e isso é duro de dizer — o limite precisa ser estruturado, não heroico. Envolve preparar o terreno: retirar ou restringir acesso a objetos perigosos, não enfrentar sozinho, ter apoio externo, combinar com profissionais e, se necessário, com serviços de emergência. Envolve comunicar a decisão com clareza, sem humilhação, sem ultimato teatral, e com saída concreta: outro local, outro adulto, outro serviço, outro passo. “Você não pode ficar aqui” não pode significar “se vire ou morra”. Mas também não pode significar “faça o que quiser comigo”.

Isso não transforma ninguém em vilão. Transforma em alguém que reconheceu o próprio limite e o risco real.

E aqui está a parte mais cruel: mesmo fazendo tudo isso, não há garantia. Não há conduta perfeita que elimine a possibilidade de tragédia. Há apenas escolhas que reduzem risco. E aceitar isso exige abandonar a fantasia de que existe um gesto final que organiza o caos.

Talvez por isso a obra de dez anos atrás volte agora com tanta força. Não porque ela explique a tragédia, mas porque ela revela a falência de uma narrativa que todos nós gostamos de acreditar: a de que o amor, quando absoluto, salva. Às vezes, o amor chega até a porta. E a porta não abre.

O erro está em exigir que alguém soubesse responder a uma pergunta que, no fundo, não tem resposta definitiva. Rob Reiner soube filmar o amor. A vida, porém, exigiu dele algo que nenhum roteiro ensina: aceitar o limite e sobreviver a ele.

E talvez o mais honesto que possamos fazer agora seja resistir à tentação de transformar dor em sentença. Não há aprendizado redentor garantido. Não há moral clara. Às vezes, só há silêncio. E a dolorosa constatação de que até quem passou a vida acreditando no amor encontrou, um dia, o seu limite.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.