Há diretores cujas obras precisam ser digeridas — e isso, dependendo do público, costuma soar como defeito. No caso de Paul Thomas Anderson, sempre foi justamente o contrário: o incômodo faz parte do método. Anderson nunca fez cinema para acolher o espectador; faz cinema para desestabilizá-lo. E, ao longo de quase três décadas, construiu uma filmografia que insiste em provocar, irritar, cansar, fascinar — às vezes tudo ao mesmo tempo.

Dos grandes diretores autorais em atividade, Anderson talvez seja o que melhor sustenta essa ideia de cinema como atrito. Desde o início, deixou claro que não se interessa por narrativas comportadas nem por trajetórias explicativas. Seu cinema opera no excesso, na fricção emocional, na repetição obsessiva de gestos, falas e conflitos. É também, acima de tudo, um diretor de atores — daqueles que sabem exatamente onde apertar para extrair o melhor de cada intérprete.

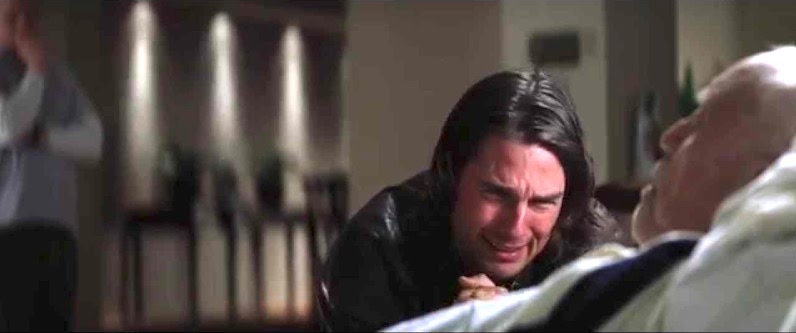

É difícil não pensar em Oscars “perdidos” quando se percorre sua obra. Tom Cruise nunca esteve tão vulnerável e feroz quanto em Magnolia. Joaquin Phoenix construiu em The Master — antes de Coringa — uma das performances mais desconcertantes do século, em diálogo direto com um Philip Seymour Hoffman monumental. Essas atuações não surgem por acaso: são fruto de um diretor que confia no desconforto, no silêncio e no erro como ferramentas criativas.

Anderson começou cedo, com energia quase arrogante. Boogie Nights já revelava sua obsessão por comunidades disfuncionais, personagens em rota de colisão e movimentos de câmera que sugerem domínio absoluto da linguagem. Magnolia expandiu isso para um épico emocional fragmentado, enquanto There Will Be Blood consolidou sua assinatura mais severa: o poder como força corrosiva, a solidão como destino, a violência como linguagem. The Master levou essa lógica a um território ainda mais abstrato, onde a narrativa importa menos do que o embate psicológico. Mesmo quando pareceu mais leve, como em Licorice Pizza, Anderson nunca abriu mão da estranheza, apenas a disfarçou sob nostalgia e humor.

O novo filme retoma o PTA mais radical, aquele que parece não se importar se o público “entendeu” ou não. A pergunta que domina o debate crítico é simples e desconcertante: qual é a história? Não há um plot tradicional a seguir, não há progressão clara, não há arco confortável. O que existe é uma sucessão de confrontos, batalhas que se encadeiam sem pausa, criando uma sensação de esgotamento deliberado.

Mas reduzir o filme a “não ter história” é um erro. A trama, embora original, é claramente inspirada em Vineland, de Thomas Pynchon. Anderson não adapta o livro, ele o arranca do passado e o lança no presente. Elimina os flashbacks, recusa a nostalgia e transforma a memória em arma. Aqui, o passado não explica: interrompe. A ideia de “uma batalha atrás da outra” deixa de ser apenas estrutura narrativa e passa a ser condição histórica. A repressão não elimina a revolta; ela a reorganiza.

Há, sim, um fio narrativo forte e profundamente trágico. No centro está a rebelde radical inconsequente que desperta paixões tanto no idealista quanto no inimigo. Suas ações inflam paixões, lealdades e rivalidades, mas produzem consequências irreversíveis: o afastamento da filha, criada sozinha pelo ex-companheiro, longe da militância e dos riscos daquele mundo. Quinze, dezesseis anos depois, nada foi resolvido. Apenas deslocado.

É nesse ponto que o filme revela sua engrenagem mais cruel. No caso de Willa e Bob, existe um segredo vital, mantido fora do campo de visão do espectador por grande parte da narrativa, que, quando revelado, muda tudo. Perfidia Beverly Hills emerge como o eixo moral do filme, em uma atuação extraordinária de Teyana Taylor. Perfidia não é romantizada nem punida exemplarmente: ela é contradição pura. Militante e materna, sedutora e destrutiva, capaz de ternura e de abandono absoluto. A imagem da personagem grávida disparando uma metralhadora não é provocação vazia, é a tese do filme condensada em um único gesto. A revolução não espera a maternidade; a maternidade não atravessa a revolução ilesa.

Quando Perfidia desaparece, sua ausência passa a moldar tudo. O segredo que sustenta o último ato nunca vira espetáculo, nunca ocupa o centro da cena, ele contamina. E é justamente essa recusa ao melodrama que torna a escolha devastadora. Trata-se de uma aposta narrativa arriscada, que apenas Anderson consegue sustentar sem colapsar.

Boa parte das quase três horas acompanha Willa fugindo enquanto Bob corre atrás dela. Bob é um homem bom, mas gasto pelo tempo, pela clandestinidade, pela derrota histórica. Esqueceu senhas, códigos, rituais da vida guerrilheira. Leonardo DiCaprio transforma esse apagamento em algo ao mesmo tempo cômico e doloroso. O humor não alivia — denuncia. Seu Bob não é um herói caído, mas um pai desesperado, tentando proteger a filha mesmo sem entender completamente o tabuleiro em que voltou a jogar.

Ao seu lado, Benicio Del Toro surge como guia improvável, quase zen, conduzindo o filme por redes subterrâneas de sobrevivência. Cada cena com ele sugere mundos inteiros fora de quadro. Já Sean Penn começa caricato — e isso é armadilha. Pouco a pouco, Lockjaw se torna perturbador: desperta medo, nojo e até pena. Fanatismo, decadência e vazio moral se misturam em um personagem que, com outro ator, seria raso.

A hora final, dominada pelos confrontos, é brilhante. Violenta, tensa, imprevisível. Visualmente, Anderson mantém controle absoluto: filmado em VistaVision, mas com uma crueza quase documental, o filme rejeita a grandiosidade clássica em favor da urgência. Corpos contam a história. Gerações se chocam. O caos é coreografado.

O que não funciona para mim? O uso excessivo da trilha de Jonny Greenwood, que em vários momentos sublinha demais o que as imagens já dizem com clareza brutal. E, como quase sempre no cinema autoral contemporâneo, a duração. São quase três horas de “uma batalha atrás da outra”. O impacto poderia ser ainda mais forte com duas.

Ainda assim, Uma Batalha Atrás da Outra se impõe. É um épico político que, no fundo, é um filme sobre paternidade. Um cinema furioso, mas também surpreendentemente terno. Em um momento cultural hostil a mitologias políticas dessa escala — e desconfiado de inteligência em formato de blockbuster — Paul Thomas Anderson insiste. Não oferece soluções. Oferece herança. E sugere, de forma silenciosamente radical, que sobreviver também pode ser um ato de resistência.

É por tudo isso que o filme surge, desde já, como um dos grandes candidatos ao Oscar 2026 — não apesar de seus excessos, mas justamente por causa deles.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.