Como publicado na Revista Bravo!

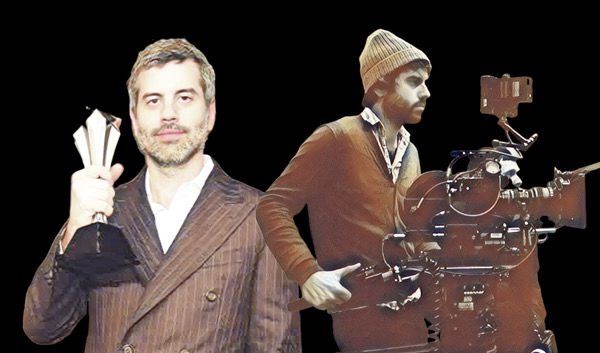

Não é todo mundo que senta para ver um filme e observa o nome do diretor de fotografia, ou lembra de sua contribuição para o resultado final. Mas quase todo espectador reconhece quando está diante de imagens que são verdadeiros quadros, porque nos impressionam pelo que contam e, sobretudo, pelo que nos fazem sentir. Para nós, brasileiros, a atual temporada de premiações no cinema internacional é mais um sinal da força de artistas que atuam atrás das câmeras e vêm se destacando ano após ano. O Critics Choice Awards de 2026 coroou o trabalho de Adolpho Veloso por Train Dreams, um reconhecimento que dificilmente será o último até março, quando a corrida desemboca no Oscar.

No caso de Train Dreams, não se trata apenas de uma fotografia “bonita” ou tecnicamente impecável. O que Veloso constrói no longa de Clint Bentley é uma gramática emocional. A imagem não ilustra a história, ela a escreve. Cada paisagem, cada mudança de luz, cada silêncio visual participa ativamente da narrativa. Train Dreams não seria o mesmo filme sem a sensibilidade do diretor de fotografia brasileiro que o concebeu como memória, não como registro.

Veloso vem de um lugar que explica muito do seu cinema. Brasileiro, hoje radicado em Portugal e trabalhando majoritariamente nos Estados Unidos, ele carrega no próprio percurso a experiência do deslocamento. É estrangeiro em quase todos os territórios por onde passa. E é justamente essa condição que molda seu olhar: atento, respeitoso, sempre disposto a observar antes de impor uma forma. Em Train Dreams, a história de Robert Grainier, o trabalhador itinerante vivido por Joel Edgerton, encontra eco direto nessa biografia. Trata-se de um homem que passa meses longe de casa, construindo ferrovias, derrubando árvores, atravessando territórios que nunca lhe pertencem por completo. Ao filmar essa existência feita de partidas e retornos incertos, Veloso não olha de fora. Ele reconhece.

Mas esse olhar não nasce apenas do acaso. Adolpho Veloso se aproximou do cinema ainda muito jovem, quando os filmes passaram a representar, para ele, uma forma de atravessar mundos. Ele não vem da fotografia como disciplina formal. Tornou-se diretor de fotografia porque amava histórias e queria contá-las com imagens. Essa distinção é fundamental para entender sua obra: Veloso não pensa a câmera como instrumento de virtuosismo, mas como linguagem emocional. Ao iniciar sua formação no audiovisual e trabalhar em produções independentes no Brasil, foi construindo uma relação com a imagem baseada menos no efeito e mais na experiência.

Há um ponto de virada que ele próprio costuma mencionar. Ao assistir a Cidade de Deus, com a fotografia de César Charlone, percebeu que não era preciso pertencer a centros hegemônicos para criar imagens capazes de dialogar com o mundo. Era possível fazer cinema de impacto “a partir daqui”. Essa consciência atravessa toda a sua trajetória. Antes de chegar às grandes produções internacionais, Veloso desenvolveu sua assinatura em projetos que já revelavam afinidade com a natureza, com a luz real e com personagens em trânsito. Um exemplo decisivo é Rodantes, de Leandro Lara, rodado na região amazônica de Rondônia, onde a paisagem em transformação já surgia como força narrativa. A relação entre território, corpo e memória, que se tornaria central em Train Dreams, estava ali em estado embrionário.

Seu nome começou a circular fora do Brasil quando fotografou o documentário On Yoga: The Architecture of Peace, de Heitor Dhalia. Foi esse trabalho que chamou a atenção de Clint Bentley, que o convidou para fotografar Jockey em 2021. Mais do que uma colaboração pontual, nasceu ali uma parceria estética e humana. Em Jockey, Veloso consolidou um método marcado por equipes reduzidas, uso intenso de luz natural, câmera próxima aos atores e abertura ao acaso. Esse laboratório criativo é o alicerce de Train Dreams.

Desde então, sua carreira internacional se expandiu sem que ele abandonasse essa ética autoral. Veloso fotografou a série Becoming Elizabeth — uma das minhas favoritas de 2022, cujo trabalho com luz natural impressiona mesmo em uma produção de uma plataforma “menor” no circuito global — e longas como Queen at Sea, de Lance Hammer, além de Remain, de M. Night Shyamalan, com Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor. Ao longo desse percurso, acumulou reconhecimento técnico em festivais e associações de classe, com indicações a prêmios como o ASC e o Camerimage. Ainda assim, evita a ideia de “estilo fixo”. Cada projeto, segundo ele, exige uma nova escuta.

É com esse histórico que ele chegou a Train Dreams. Não como um técnico contratado para embelezar um drama de época, mas como coautor da experiência narrativa. Veloso e Bentley conceberam o filme como se o espectador estivesse folheando uma caixa de fotografias antigas, fora de ordem, tentando recompor uma vida a partir de fragmentos. A imagem não se organiza como cronologia objetiva, mas como lembrança, às vezes luminosa, às vezes enevoada, sempre subjetiva. Daí a escolha do formato de tela 3:2, inspirado na fotografia, e a decisão de filmar como se a câmera estivesse visitando memórias, não reconstituindo o passado.

Nada resume melhor essa ética do olhar do que um dado que se tornou emblemático: Train Dreams foi filmado com 99% de luz natural. Não por fetiche técnico, mas por convicção. Para Veloso, a luz do mundo é matéria dramática. Se chove quando se esperava sol, ele filma a chuva. Se o céu muda, a cena muda com ele. A natureza não é pano de fundo, é personagem. Florestas, rios, neve, fogo e, sobretudo, o incêndio que devasta a paisagem e altera definitivamente o destino do protagonista atuam como forças narrativas. Quando o verde dá lugar ao cinza das cinzas, não se trata de um efeito estilizado: é a realidade se impondo à imagem. A fotografia não embeleza a destruição, a reconhece como trauma.

Esse mesmo rigor atravessa os momentos de intimidade. As cenas na cabana onde Robert vive com Gladys, personagem de Felicity Jones, nasceram muitas vezes do improviso. Veloso simplesmente acompanhava os atores com a câmera, permitindo que interagissem com o espaço, com os animais, com o bebê, com o rio. Não havia marcações rígidas nem coreografias impostas pela técnica. A imagem se adaptava ao gesto, não o contrário. É por isso que esses momentos, aparentemente pequenos, carregam tanta densidade emocional. O filme nos faz sentir o cotidiano, não apenas observá-lo.

Quando se fala em “fotografia premiável”, costuma-se pensar em virtuosismo técnico. O trabalho de Veloso vai em outra direção. Ele não se destaca por movimentos de câmera espetaculares ou por uma estética que chama atenção para si mesma. Sua força está na capacidade de traduzir emoção em imagem. Ao retratar o período mais feliz da vida de Robert, por exemplo, Veloso opta por uma luz quente, frequentemente captada no entardecer. Não porque aquele tempo tenha sido literalmente mais dourado, mas porque é assim que a memória funciona: lembramos os momentos felizes com um brilho que talvez nunca tenha existido da forma como o reconstruímos. O cinema, aqui, não reproduz o real. Ele traduz a experiência de lembrar.

A cena final condensa essa filosofia. Quando Robert entra em um avião pela primeira vez e, do alto, vê sua vida atravessar a mente em fragmentos, o filme se organiza como fluxo de lembranças. Ao ver o resultado pela primeira vez, com a música de Nick Cave surgindo nos créditos, Veloso se emocionou. Não por vaidade, mas por reconhecer ali a síntese do que buscava: um cinema que não explica emoções, mas as permite existir.

Esse lugar que Adolpho Veloso ocupa hoje não surge do nada. Ele dialoga com uma tradição de diretores de fotografia brasileiros que conquistaram reconhecimento internacional e prêmios importantes. Adriano Goldman é talvez o exemplo mais conhecido, vencedor do Emmy por The Crown e responsável pela identidade visual de séries como Narcos. No cinema, nomes como Lula Carvalho, premiado em Cannes em 1962 por O Pagador de Promessas, e Affonso Beato, indicado ao Oscar por Dick Tracy, abriram caminhos quando a presença brasileira atrás das câmeras em Hollywood ainda era exceção. Mais recentemente, Daniela Shaw vem construindo uma carreira sólida em séries de grande alcance, enquanto outros profissionais brasileiros atuam de forma consistente em produções internacionais, ainda que o caráter freelance da profissão torne difícil qualquer contagem precisa de quantos estão, de fato, em atividade fora do país.

Veloso se insere nessa linhagem com uma assinatura própria. Suas referências vão de Roger Deakins e Sven Nykvist a Andrei Tarkovsky, mas ele costuma apontar Gordon Willis como influência decisiva pela coragem de sustentar uma visão autoral mesmo diante de pressões industriais. Essa fidelidade a uma visão própria também se reflete em outro traço recorrente do seu discurso: a necessidade de voltar ao ponto de origem.

Sempre que pode, Veloso retorna ao Brasil para ver pessoas “que se parecem com você, que falam como você, fazendo o que você quer fazer”. Em uma temporada de prêmios marcada por disputas ruidosas e estéticas de grandiosidade, o trabalho de Adolpho Veloso vem, silenciosamente, ganhando seu merecido destaque. Mais do que provável candidato a novos troféus, ele emerge como um dos nomes que melhor sintetizam o que o cinema pode ser quando imagem e emoção caminham juntas: um espaço de memória, humanidade e beleza sem artifício.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.