Há mortes que encerram trajetórias. E há mortes que inauguram leituras. Dez anos sem David Bowie não soam como ausência, mas como permanência ativa. Como se o tempo, em vez de afastá-lo, tivesse feito exatamente o contrário: organizado sua obra, confirmado suas escolhas e revelado o alcance real de um artista que nunca quis ser compreendido de imediato.

Quando morreu em 10 de janeiro de 2016, dois dias após completar 69 anos, Bowie deixou o mundo com a sensação estranha de ter assistido a um gesto final que já estava todo ali, pensado, ensaiado, coreografado. Não foi apenas a coincidência entre o lançamento de Blackstar e sua morte. Foi a consciência brutal de que ele havia transformado o fim em linguagem.

Para entender por que esse gesto final não soou artificial, é preciso voltar à origem, não como mito fundacional, mas como construção. Bowie nasceu David Robert Jones, em 8 de janeiro de 1947, no bairro de Brixton, em Londres, e cresceu em um ambiente em que música, teatro e imagem nunca estiveram separados. Ainda adolescente, estudou arte, design gráfico e teatro na Bromley Technical High School, onde aprendeu que criar não é apenas expressar sentimentos, mas elaborar formas, signos, personas. Foi ali que se aproximou de George Underwood, amigo de juventude e futuro colaborador visual, responsável por capas decisivas como Hunky Dory e The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Em 1966, decidiu abandonar o comum “Jones” para não ser confundido com Davy Jones, dos Monkees, e adotou o nome “Bowie”, inspirado na faca Bowie: não como fetiche de violência, mas como símbolo de corte, de ruptura, de identidade que se reinventa.

Nesse período, Bowie se formou menos como “cantor” e mais como artista total: foi discípulo do coreógrafo e mímico Lindsay Kemp, que lhe ensinou a pensar o corpo como narrativa, a performance como dramaturgia, a imagem como discurso. Circulava por uma Londres em que música, moda e artes visuais se contaminavam, a mesma cena que daria origem ao art rock e ao glam de nomes como Bryan Ferry e o Roxy Music.

Musicalmente, absorvia de tudo: Little Richard, Elvis, Jacques Brel, Brecht, o expressionismo alemão, o soul americano, a eletrônica europeia. E, paralelamente, pintava. Sua produção em artes plásticas era sobretudo figurativa e expressionista: retratos, estudos de corpo humano, autorretratos velados, com cores densas, pinceladas nervosas e interesse pelo rosto como construção simbólica. Não buscava realismo; buscava identidade em estado de performance. Para Bowie, música, teatro e pintura nunca foram campos separados. Eram linguagens diferentes para investigar a mesma obsessão: quem somos quando nos transformamos.

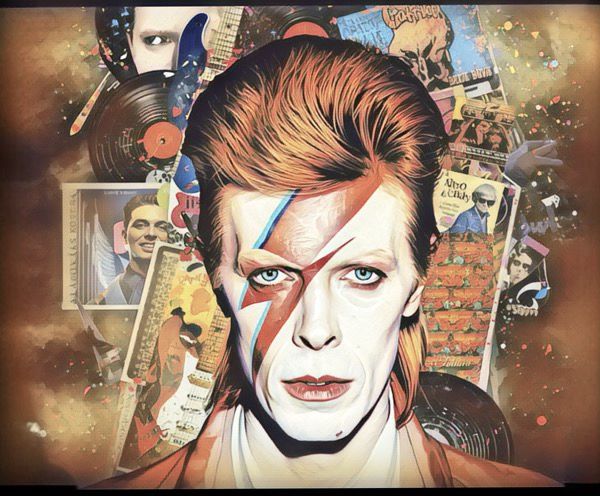

Essa formação explica por que sua obra sempre funcionou como um sistema em mutação. Ziggy Stardust, Aladdin Sane, o Duque Branco, Halloween Jack: personagens que não escondiam David Jones, mas o examinavam. Cada persona era um experimento sobre identidade, fama, desejo, gênero, poder e fragilidade. Bowie entendeu cedo algo que o mundo só começaria a discutir décadas depois: identidade não é essência, é construção. Não se revela; se performa.

Talvez por isso ele tenha envelhecido melhor do que quase todos os seus contemporâneos. Porque nunca vendeu a ilusão da juventude eterna. Preferiu a transformação. Quando o rock cristalizou mitologias, Bowie as desmontou. Quando a indústria pediu repetição, ele respondeu com deslocamento. Do glam ao soul, da trilogia berlinense à pop art dos anos 1980, da experimentação dos anos 1990 ao silêncio estratégico dos anos 2000, nada em sua trajetória foi gratuito. Mesmo os momentos considerados “menores” hoje se leem como capítulos de um pensamento maior: arte como processo, não como produto final.

Blackstar permanece, dez anos depois, um dos gestos mais radicais já feitos por um artista popular diante da própria finitude. Não há sentimentalismo fácil ali. Há estranhamento, ruído, imagens que não se explicam. O clipe de “Lazarus” não pede empatia; ele exige leitura. Bowie não se coloca como vítima nem como mártir. Ele se coloca como autor até o último instante. Controlar a narrativa não por vaidade, mas por coerência estética. Se toda a vida foi obra, o fim não poderia ser diferente.

Esse rigor atravessa também Lazarus, o musical que estreou pouco antes de sua morte. Não é uma autobiografia disfarçada, mas uma continuação temática de O Homem que Caiu na Terra, filme que já falava de alienação, exílio e inadequação. Bowie sempre se sentiu estrangeiro: no corpo, no país, no tempo. O palco foi o lugar onde esse deslocamento virou potência criativa.

Dez anos depois, Bowie segue sendo citado, revisitado, relido, mas nunca esgotado. Sua influência aparece na música, na moda, no cinema, na cultura pop e, sobretudo, na ideia de que o artista não precisa ser transparente para ser honesto. Bowie ensinou que o mistério também é uma forma de verdade.

Talvez esse seja o motivo de sua permanência tão forte em 2026. Em um mundo obcecado por exposição, Bowie construiu uma carreira baseada na curadoria do que mostrar e do que esconder. Em uma era de identidades rígidas, ele fez da fluidez um método. Em um tempo que cobra respostas rápidas, Bowie sempre trabalhou com perguntas.

Dez anos sem David Bowie não são um luto prolongado. São um diálogo contínuo. Ele não ficou no passado. E talvez essa seja a maior prova de sua grandeza: Bowie não morreu como mito. Morreu permanecendo artista e artistas de verdade não terminam quando o corpo se vai.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

1 comentário Adicione o seu