O caso de Nick Reiner, suspeito pelo assassinato brutal de seus pais, Rob e Michele Reiner, dentro da própria casa em Brentwood, parece se afastar de qualquer narrativa simples sobre culpa, intenção e responsabilidade.

Nesta semana, quando finalmente se esperava que Nick entrasse com sua declaração formal perante a Justiça, o procedimento foi novamente adiado. Pouco antes da audiência, seu advogado, Alan Jackson — um dos criminalistas mais conhecidos da Califórnia — pediu oficialmente para se retirar do caso. Sem alarde, sem explicações públicas além de um lacônico “não temos escolha senão nos retirar”. O juiz aceitou o pedido. A partir de agora, Nick será representado por uma defensora pública, Kimberly Greene. A nova data para a leitura da acusação ficou marcada para 23 de fevereiro. Até lá, ele permanece detido, sem direito a fiança, no complexo penitenciário de Twin Towers.

O gesto de Jackson, mais do que um detalhe processual, acrescenta uma camada inquietante a um processo que já vinha sendo marcado pela ambiguidade. Não se trata apenas de uma mudança de estratégia jurídica. Em um caso em que tudo parece girar em torno do estado mental do réu, a saída de um advogado renomado às vésperas da audiência funciona como sinal de que há questões ainda mais delicadas — clínicas, éticas, probatórias — sendo avaliadas longe dos holofotes.

Desde o início, o centro gravitacional dessa história não tem sido apenas o crime, mas a mente de quem é acusado de tê-lo cometido. Nick, hoje com 32 anos, tinha um histórico conhecido de dependência química e, segundo informações que vieram a público nas últimas semanas, havia sido diagnosticado com esquizofrenia antes das mortes. Fontes próximas ao caso afirmam que a medicação que ele vinha tomando o tornava “errático e perigoso”. Ainda assim, até agora, promotores não apresentaram um motivo claro para os assassinatos, nem detalharam como pretendem demonstrar premeditação — elemento essencial para sustentar a acusação de homicídio em primeiro grau com circunstância especial de múltiplas vítimas.

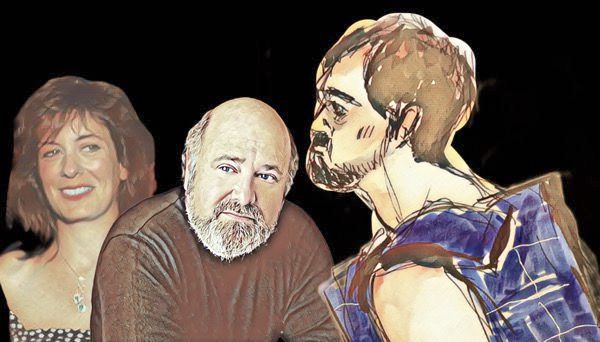

No dia 14 de dezembro, Rob, 78, e Michele, 70, foram encontrados mortos no quarto principal da residência, vítimas de múltiplos ferimentos por arma branca. Segundo as autoridades, havia ocorrido uma discussão entre pai e filho na noite anterior, durante uma reunião familiar. Pouco depois, Nick foi preso e formalmente acusado de dois homicídios qualificados, crime que, na Califórnia, pode resultar em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou até na pena de morte.

Mas o que vem se desenhando desde então não é um processo comum. Em sua primeira aparição em juízo, Nick apareceu com cabelos desgrenhados, algemado nas mãos e nos pés, vestindo uma roupa antissuicídio. Falou apenas três palavras: “Sim, meritíssimo”, ao confirmar que abria mão do direito a uma leitura rápida da acusação. O silêncio, naquele momento, dizia mais do que qualquer defesa articulada.

Do lado de fora do tribunal, ainda como seu advogado, Alan Jackson fez uma declaração que hoje soa quase como um prenúncio. Falou em “tragédia devastadora”, em “questões muito complexas e sérias” que precisariam ser analisadas com cuidado, sem pressa, sem julgamentos precipitados. Pediu contenção, dignidade, respeito ao processo e à família. Poucos dias depois, ele próprio deixaria o caso.

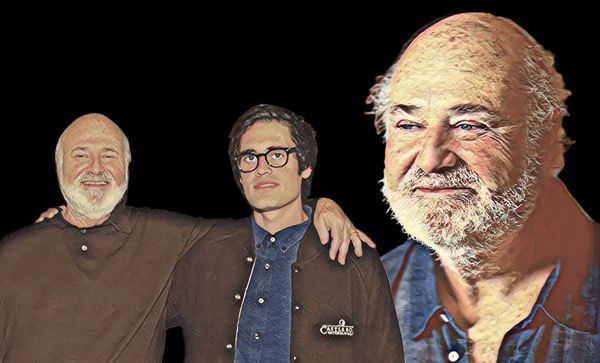

Enquanto isso, os irmãos de Nick, Jake e Romy Reiner, se manifestaram publicamente apenas para falar da perda dos pais — “nossos melhores amigos”, como definiram — e para pedir que a dor não fosse transformada em espetáculo. Nenhuma menção ao irmão. Nenhuma tentativa de explicação. Apenas luto.

Tudo isso reforça a sensação de que estamos diante de um daqueles processos raros em que a pergunta central não é apenas “o que aconteceu?”, mas “em que condição mental isso aconteceu?”. A Justiça, em casos assim, caminha por um terreno desconfortável: precisa determinar se houve intenção consciente de matar ou se a ação ocorreu sob um estado psíquico que comprometeu a capacidade de compreender a realidade e as consequências dos próprios atos.

Não se trata de absolver por compaixão, nem de condenar por indignação. Trata-se de reconhecer que há situações em que a fronteira entre crime e doença mental não é apenas jurídica, mas profundamente humana. Um veredicto de insanidade não elimina a tragédia; apenas muda a forma como a sociedade escolhe lidar com ela. Internação em vez de prisão. Tratamento em vez de punição. E, ainda assim, a possibilidade — sempre difícil de aceitar — de que alguém considerado inimputável hoje possa, um dia, ser considerado apto a viver em liberdade.

A saída de Alan Jackson às vésperas da audiência não resolve nada. Pelo contrário: amplia a sensação de que este é um caso que resiste a atalhos morais e jurídicos. Há um crime brutal. Há uma família destruída. Há um réu com histórico de doença mental e dependência. E há um sistema judicial obrigado a traduzir tudo isso em categorias como “intenção”, “capacidade”, “responsabilidade”.

Ainda é cedo para conclusões. Mas, à medida que o processo se arrasta e novas camadas vêm à tona, fica claro que este julgamento não será apenas sobre homicídio. Será sobre os limites da mente, sobre o alcance da lei diante da doença e sobre o tipo de verdade que estamos dispostos a aceitar quando a realidade deixa de ser nítida.

Alguns casos pedem respostas. Outros, como este, nos obrigam a conviver com perguntas que não cessam.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.