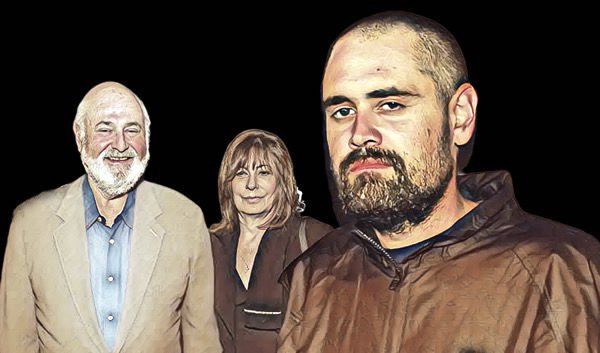

Poucos movimentos em um processo criminal são tão eloquentes quanto a saída abrupta de um advogado às vésperas de uma audiência. No caso de Nick Reiner, acusado de matar os próprios pais, Rob e Michele Reiner, a renúncia de Alan Jackson não foi apenas um detalhe técnico: foi um gesto que redesenhou a narrativa pública do processo e expôs, ainda que por entrelinhas, os limites da estratégia que vinha sendo construída até ali.

Jackson não é um nome qualquer. Especialista em defesa criminal de alto perfil, conhecido por casos complexos e por apostar em teses agressivas, ele pediu para se retirar do caso momentos antes da audiência, alegando ao juiz que “não havia escolha” senão deixar a representação. Na linguagem jurídica, esse tipo de frase raramente é casual. Quando um advogado dessa estatura abandona um caso, o que se costuma ler nos bastidores é uma combinação de fatores: conflito irreconciliável com o cliente, divergência sobre a linha de defesa, dificuldades éticas para sustentar determinada tese ou, ainda, impasses práticos envolvendo financiamento, cooperação e acesso a informações.

O que se comenta nos círculos jurídicos é que Jackson vinha se preparando para sustentar uma defesa baseada na declaração de “não culpado”, mas não no sentido simples da negativa factual. Não se tratava apenas de dizer “não fui eu”, e sim de construir uma narrativa capaz de introduzir dúvida razoável sobre a autoria, a intencionalidade ou a própria capacidade do réu de responder criminalmente pelos atos. É aí que entram as hipóteses que passaram a circular com mais força: saúde mental, responsabilidade de terceiros ou até a ideia de um autor ainda não identificado.

A primeira via, e talvez a mais previsível em casos desse tipo, seria a da saúde mental. Não se trata automaticamente de alegar insanidade, o que nos Estados Unidos é juridicamente restrito e raramente bem-sucedido, mas de argumentar que o acusado não tinha plena capacidade de compreender ou controlar seus atos no momento do crime. Uma defesa assim não busca necessariamente a absolvição pura e simples, mas pode abrir espaço para atenuantes, mudança de tipificação ou, em alguns casos, internação psiquiátrica em vez de prisão. O problema é que esse tipo de estratégia exige documentação clínica robusta, laudos periciais independentes e, sobretudo, a disposição do próprio réu em se submeter a avaliações e a aceitar que sua condição mental se torne o eixo do processo. Quando há resistência do cliente, da família ou discordâncias internas sobre até onde ir nesse terreno, conflitos com a defesa são praticamente inevitáveis.

A segunda possibilidade seria apontar a responsabilidade para um terceiro, sugerindo que Nick não foi o autor dos homicídios. Essa é a defesa mais arriscada do ponto de vista técnico, porque exige não apenas levantar dúvidas, mas oferecer uma narrativa alternativa plausível, sustentada por evidências materiais, contradições na investigação ou lacunas na cadeia de custódia. Falar em “outro responsável” ou até em um “assassino à solta” pode ser poderoso no imaginário público, mas no tribunal só se sustenta se houver elementos concretos capazes de desmontar a acusação da promotoria. Sem isso, a tese tende a ruir e a enfraquecer a credibilidade da defesa como um todo.

Há ainda uma terceira camada, mais sutil: a possibilidade de que Jackson tenha se deparado com limites éticos. Advogados não podem apresentar ao tribunal versões que saibam ser falsas nem conduzir uma defesa que viole regras deontológicas básicas. Quando surge um impasse desse tipo, a saída formal do caso passa a ser não apenas estratégica, mas necessária.

Com a renúncia de Jackson, Nick passa a ser representado por Kimberly Greene, defensora pública do Condado de Los Angeles. A mudança não é apenas de nome, mas de lógica. Defensores públicos trabalham com outra estrutura, outros recursos e, sobretudo, outra relação com o sistema. Greene não entra no caso para sustentar uma narrativa midiática; entra para garantir o direito constitucional de defesa, avaliar o material existente, revisar a acusação linha por linha e decidir, com base no que é juridicamente viável, qual caminho seguir.

Isso pode significar uma reavaliação completa da estratégia. Se a tese de “não culpado” depender de elementos frágeis, ela pode ser reformulada. Se houver espaço para discutir capacidade mental, Greene poderá buscar avaliações formais e apresentar esse eixo de maneira técnica, sem espetacularização. E se a prova da promotoria se mostrar particularmente robusta, não se pode descartar a análise de acordos, mudanças de tipificação ou outras saídas processuais que, embora menos dramáticas, fazem parte da realidade de casos criminais graves.

Os próximos passos são, portanto, menos cinematográficos e mais procedimentais. Primeiro, a nova defensora precisa ter acesso integral aos autos e ao material de investigação. Depois, virá a definição da postura oficial: manter a declaração de “não culpado”, ajustá-la com base em saúde mental ou outra linha de argumentação, ou sinalizar abertura para negociações. Também é esperado que o tribunal reavalie prazos, já que a troca de representação costuma justificar adiamentos, especialmente em processos de alta complexidade.

O que torna este caso particularmente delicado é o cruzamento entre tragédia familiar, saúde mental e escrutínio público. A saída de um advogado renomado não é, por si só, prova de nada, mas é um indicativo de que a defesa enfrentava obstáculos reais. A entrada de Kimberly Greene marca o início de uma fase menos espetacular, porém decisiva: é agora, longe das manchetes fáceis, que se definirá se a narrativa será a da incapacidade, da dúvida razoável sobre a autoria, ou da responsabilidade penal plena.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.