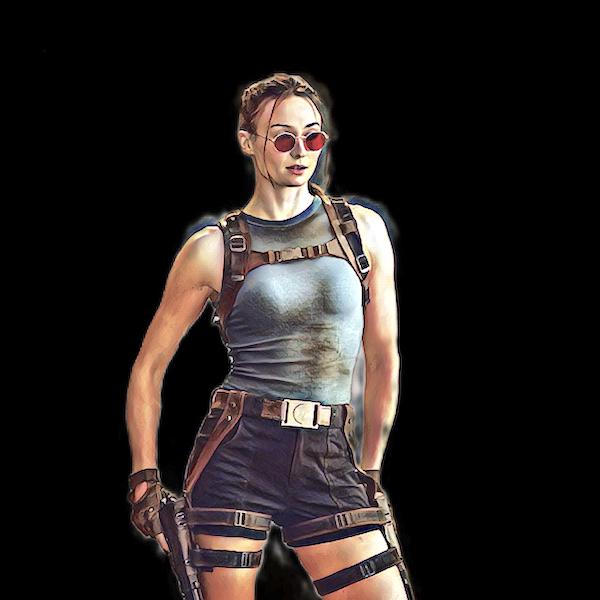

A expectativa era crescente e a imagem oficial parece promissora: Sophie Turner já é a Lara Croft da versão da Amazon Prime Video.

Há personagens que não pertencem a uma época específica porque atravessam décadas sem se esgotar em uma única leitura. Lara Croft é uma delas. Desde que surgiu nos videogames, nos anos 1990, sua imagem esteve sempre em disputa: entre força e fetiche, entre mito e humanidade, entre espetáculo e personagem. Cada tentativa de adaptação parece menos um encerramento e mais um novo capítulo de uma pergunta recorrente: quem, afinal, é Lara Croft para o seu tempo?

A origem da personagem ajuda a entender por que essa pergunta nunca desapareceu. Criada em 1996 no primeiro Tomb Raider, Lara foi uma ruptura dentro da própria indústria dos games. Uma protagonista mulher, independente, aventureira, intelectualmente autônoma, que fazia da arqueologia uma linguagem de ação e do espaço um enigma narrativo. Ao mesmo tempo, carregava as marcas visuais e mercadológicas da década: hipersexualização, proporções irreais, uma iconografia construída tanto para fascinar quanto para provocar. Desde o início, portanto, Lara existiu como paradoxo: símbolo de potência feminina e produto de uma cultura que ainda não sabia como representar essa potência sem reduzi-la à superfície.

Quando o cinema a encontrou, no início dos anos 2000, a opção foi assumir o mito. A Lara de Angelina Jolie não foi construída como pessoa, mas como imagem. Jolie trouxe carisma, magnetismo físico e uma presença que transformou a personagem em ícone pop instantâneo. Lara Croft: Tomb Raider, de 2001, foi um grande sucesso de bilheteria e consolidou definitivamente a figura da arqueóloga no imaginário global. O problema nunca foi a atriz, mas o modo como o cinema escolheu usá-la. As histórias eram rasas, os vilões genéricos, a mitologia tratada como pretexto. Lara era maior que seus próprios filmes. A sequência, dois anos depois, revelou rapidamente o desgaste da fórmula. Jolie havia criado um símbolo, mas o cinema ainda não tinha criado uma personagem.

A tentativa seguinte, quase duas décadas depois, partiu do polo oposto. Em 2018, com Alicia Vikander, o discurso era o do realismo. A nova Lara surgia mais jovem, menos idealizada, mais física, vulnerável, em formação. Havia ali uma correção ética e estética importante: menos fetiche, mais corpo, mais cansaço, mais falha. Vikander deu credibilidade ao esforço, fez de Lara alguém que sangra, cai, hesita. O filme foi recebido com respeito, mas sem entusiasmo. Não fracassou, mas também não gerou desejo de continuidade. Faltava personalidade narrativa, uma mitologia própria, uma voz. A Lara de Vikander tornou-se pessoa, mas ainda não se tornou história.

É nesse intervalo entre imagem e humanidade que se insere a nova tentativa. Lara Croft retorna agora não apenas como reboot, mas como projeto de longa duração, em formato de série, em um momento em que o streaming busca personagens capazes de sustentar universos, não apenas títulos reconhecíveis. The Last of Us e The Witcher provaram que videogames podem gerar prestígio, debate e densidade quando tratados como narrativa e não apenas como marca. Tomb Raider volta porque, apesar de onipresente no imaginário, nunca foi plenamente resolvido no audiovisual. A personagem permanece aberta, inacabada, em permanente disputa de significado.

A escolha de Sophie Turner como nova Lara não aponta nem para o mito inalcançável de Jolie nem para o minimalismo físico de Vikander. Ela aponta para processo. Turner construiu sua imagem pública em personagens de amadurecimento, trauma, deslocamento e reconstrução. Não é uma estrela que eclipsa o papel, nem uma presença neutra. Carrega uma geração de espectadores que a acompanhou crescer em Game of Thrones, aprendendo a sustentar arcos longos, ambíguos, emocionalmente complexos. A expectativa em torno de sua Lara não é a de uma heroína idealizada nem apenas realista, mas de uma personagem com densidade psicológica, conflitos internos e continuidade dramática.

Sua trajetória em franquias ajuda a compreender o risco e a aposta. Game of Thrones foi sua formação como atriz de universos seriados, onde aprendeu a construir personagem ao longo de anos, em camadas, sem atalhos. Já X-Men, especialmente em Dark Phoenix, foi a experiência oposta: um ícone complexo comprimido em um projeto sem tempo, sem foco e sem identidade, cujo fracasso foi menos pessoal e mais estrutural. Turner conhece, portanto, o peso de carregar uma personagem simbólica e o perigo de fazê-lo sem uma arquitetura narrativa sólida. Tomb Raider torna-se sua terceira grande marca, mas a primeira em que ela não entra apenas como intérprete de um sistema já dado, e sim como rosto de um projeto pensado para durar.

O que realmente desloca esta nova fase, porém, é quem escreve Lara. Pela primeira vez no live-action, a personagem nasce sob uma assinatura autoral clara: Phoebe Waller-Bridge, como criadora, roteirista, produtora executiva e co-showrunner. Waller-Bridge não é uma arquiteta de ação convencional. Sua força está na voz, na construção de personagens contraditórios, na tensão entre controle e vulnerabilidade, no humor seco que não dilui a dor, mas a expõe. Ao assumir Tomb Raider, ela sinaliza uma mudança de eixo. Depois de duas eras em que o cinema tentou resolver Lara por imagem ou por fisicalidade, a promessa agora é de ponto de vista. Não se trata apenas de atualizar a personagem, mas de finalmente escrevê-la.

O elenco que acompanha Turner reforça essa ambição. Sigourney Weaver surge como figura de autoridade ambígua, alguém que encarna poder, estratégia e possível antagonismo sofisticado. Jason Isaacs conecta Lara a uma dimensão de herança e passado familiar, trazendo a ideia de legado como conflito, não como conforto. Personagens ligados a museus, governo e instituições introduzem uma camada ética: quem detém o direito sobre a história, sobre os artefatos, sobre a memória? Ao mesmo tempo, a presença de aliados clássicos da mitologia da franquia e de rivais diretos desenha um universo de relações contínuas, não de aventuras isoladas. A Lara desta série não apenas corre e luta; ela se choca com sistemas, com interesses, com o próprio passado.

As primeiras imagens oficiais de Sophie Turner caracterizada sintetizaram bem essa transição. Não houve choque, tampouco nostalgia fácil. Os elementos reconhecíveis da iconografia de Lara estavam ali, mas sem a estilização fetichista de outras épocas. A reação foi de curiosidade cautelosa, quase de alívio: reconhecimento sem caricatura. Não se tratava de recuperar uma fantasia, mas de indicar uma personagem possível. Talvez o sinal mais promissor não tenha sido o entusiasmo imediato, e sim o interesse genuíno. Pela primeira vez em muito tempo, a conversa não girou apenas em torno da aparência de Lara, mas do que essa versão pretende dizer.

Angelina Jolie transformou Lara Croft em símbolo. Alicia Vikander tentou transformá-la em pessoa. Sophie Turner, sob o comando de Phoebe Waller-Bridge, tem a chance de transformá-la em narrativa. Lara sempre volta porque nunca foi plenamente resolvida no cinema. Em 2026, ela retorna não como simples ícone a ser reativado, mas como personagem a ser finalmente escrita. Se esta nova fase funcionar, não será apenas mais uma reinvenção. Será o momento em que a arqueóloga mais famosa da cultura pop deixará de ser apenas imagem, corpo ou marca para se tornar, enfim, história.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.