Todo mundo pensa que quer fazer parte de algo que engage o mundo, que gere reconhecimento, fortuna e elogios. Fazer parte de um fenômeno tendo destaque, claro. Ou assim parece. Porque fenômenos não terminam quando a tela escurece. Eles continuam como sombra, como comparação automática, como filtro pelo qual tudo o que vem depois será lido.

Game of Thrones não foi apenas uma série de sucesso: foi uma experiência geracional, um evento cultural que reorganizou o modo como a televisão era vista, produzida, consumida e discutida. Para seus atores, isso significou algo ambíguo e difícil de traduzir em carreira: uma projeção global sem precedentes e, ao mesmo tempo, um tipo de prisão simbólica. Não há manual para o “depois de um fenômeno”. E ninguém encarnou esse dilema com tanta nitidez quanto Kit Harington, Sophie Turner e Emilia Clarke.

Os três cresceram, amadureceram e se tornaram ícones dentro de Westeros. E os três passaram os anos seguintes tentando — com esforço visível, com escolhas conscientes, com discursos públicos cada vez mais honestos — provar que eram mais do que Jon Snow, Sansa Stark e Daenerys Targaryen. Nem sempre com sucesso. Não por falta de talento, mas porque a própria escala de Game of Thrones transformou seus personagens em mitos difíceis de desmontar.

Há algo de profundamente injusto na forma como o público exige reinvenção imediata de quem foi moldado por um papel que consumiu quase uma década da vida. Ao mesmo tempo, há algo de estruturalmente real: quando uma personagem se torna maior do que a pessoa que a interpreta, o trabalho seguinte passa a existir em comparação direta, não em si mesmo. É nesse intervalo — entre gratidão e esgotamento, entre amor e ressentimento, entre identidade pública e desejo de autonomia — que se constrói a trajetória pós-GOT de Kit, Sophie e Emilia.

Kit Harington: o herói que não conseguiu largar a armadura

Kit Harington sempre falou de Jon Snow como se falasse de uma parte do próprio corpo. Um papel que o lançou ao estrelato mundial, mas que também o engoliu. Em entrevistas após o fim da série, ele foi progressivamente mais franco sobre o custo emocional daquele arco. Disse que o encerramento da história foi “extremamente traumático”, que sentiu um vazio difícil de explicar quando as filmagens acabaram, e que a intensidade da pressão — a responsabilidade de sustentar um personagem central, de representar um herói moral em uma narrativa tão exposta — afetou diretamente sua saúde mental.

Não foi por acaso que, poucas semanas após a exibição do episódio final, veio a notícia de que ele havia se internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação, tratando estresse, ansiedade e abuso de álcool. Em vez de um comunicado polido, houve um silêncio respeitoso — e depois, a confirmação de que o fim de Game of Thrones não tinha sido apenas um marco profissional, mas um colapso pessoal. O próprio Harington reconheceu que a série, ao mesmo tempo em que lhe deu tudo, o deixou sem estrutura para entender quem ele era fora dela.

Seus projetos seguintes pareceram buscar deliberadamente uma ruptura com o arquétipo do herói nobre. Em Gunpowder, ele mergulhou em um personagem histórico ambíguo, quase um anti-Jon. Em True West, nos palcos de Londres, optou por teatro intenso, físico, psicológico, como se precisasse se reapresentar ao ofício em sua forma mais essencial. No cinema, escolhas como Pompeii, Brimstone e mesmo o blockbuster Eternals mostraram um ator em busca de novos registros, mas ainda preso a um tipo de protagonismo que o público automaticamente lia como extensão de Jon Snow.

Curiosamente, Harington foi um dos poucos a falar abertamente sobre o peso de carregar um personagem “moral”. Ele afirmou, mais de uma vez, que se sentia responsável pela forma como Jon era recebido, que internalizava críticas ao final do personagem, e que o desfecho de GOT o deixou emocionalmente exausto. Houve até a revelação de que ele e outros colegas choraram juntos ao ler o roteiro do último episódio, não apenas pela história, mas pela consciência de que aquele mundo — e aquela versão de si mesmos — estava acabando.

Na vida pessoal, Harington também permaneceu ligado à série: casou-se com Rose Leslie, a Ygritte de Jon Snow. Para muitos fãs, a união reforçou a sensação de que Westeros nunca foi realmente deixada para trás. Para ele, talvez tenha sido uma forma de encontrar continuidade em meio ao colapso. Ainda assim, seus anos pós-GOT são marcados por algo raro em narrativas de celebridade: vulnerabilidade pública. Ele não vendeu uma imagem de “renascimento” fácil. Admitiu que ainda luta para existir fora da sombra do personagem. O herói sobreviveu à série, mas o ator ainda aprende a viver sem a armadura.

Sophie Turner: crescer sob os holofotes e negociar a própria identidade

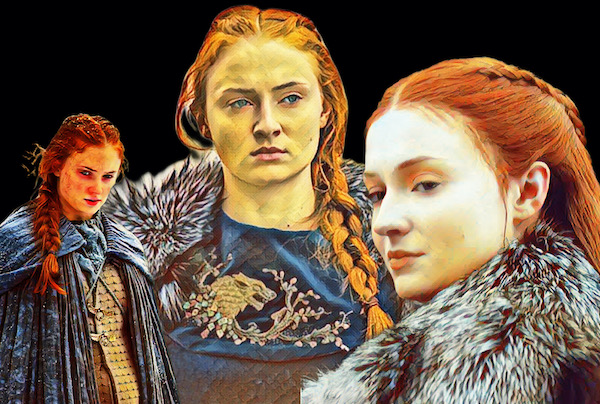

Se Kit precisou se desfazer de um herói, Sophie Turner precisou descobrir quem era fora de uma personagem que a acompanhou da adolescência à vida adulta. Sansa Stark foi, ao longo de oito temporadas, uma das trajetórias mais complexas da série: de menina ingênua a estrategista fria, de vítima a sobrevivente. Para Sophie, isso significou crescer em público, aprender o ofício enquanto o mundo assistia e, ao mesmo tempo, internalizar críticas que iam muito além do trabalho.

Ela falou diversas vezes sobre como a pressão da exposição, a obsessão com sua aparência e os comentários constantes sobre seu corpo afetaram sua saúde mental. Contou que enfrentou episódios de depressão, distúrbios alimentares e uma relação profundamente conflituosa com a própria imagem, exacerbada pelo fato de que, em Game of Thrones, cada mudança física sua era discutida como se fosse parte de um produto cultural. A personagem amadurecia; o público julgava o corpo da atriz.

Após o fim da série, Sophie pareceu buscar deliberadamente caminhos que a afastassem do imaginário medieval e do drama de prestígio. Sua aposta mais visível foi a franquia X-Men, no papel de Jean Grey. Mas a recepção morna de Dark Phoenix acabou se tornando um símbolo cruel do desafio que ela enfrentava: o primeiro grande projeto pós-GOT foi lido como um tropeço, não como uma tentativa legítima de transição. Em entrevistas, ela não escondeu a frustração com o modo como o filme foi tratado, nem com a forma como críticas ao roteiro e à produção frequentemente recaíam sobre sua performance.

Sophie, no entanto, nunca pareceu interessada em repetir o arco de Sansa sob outro figurino. Projetos como Survive, The Staircase e, mais recentemente, papéis em produções de tom mais íntimo indicam uma busca por personagens vulneráveis, imperfeitos, humanos — quase um antídoto ao arquétipo de força fria que Sansa acabou representando. Ela mesma já disse que precisou reaprender a gostar de atuar depois de anos associando o trabalho a uma pressão quase insuportável.

Sua vida pessoal, exposta de maneira brutal nos últimos anos, tornou-se outro campo onde o legado de GOT parecia persegui-la. O casamento e posterior separação de Joe Jonas foram tratados como espetáculo público, com narrativas polarizadas, julgamentos apressados e uma leitura constante de sua imagem como “heroína” ou “vilã” — um eco inquietante das leituras morais aplicadas a Sansa ao longo da série. Sophie falou, em entrevistas recentes, sobre a importância de proteger a própria saúde mental, de reconstruir sua identidade fora de personagens e manchetes, e de não se sentir obrigada a “provar” nada a quem a congelou na versão adolescente que conheceu em Westeros.

Talvez, entre os três, ela seja quem mais explicitamente reconheceu que sair da sombra de Game of Thrones não é apenas uma questão de papéis, mas de reconstrução pessoal. Não se trata apenas de carreira, mas de quem se é quando a personagem que moldou sua juventude deixa de existir.

Emilia Clarke: entre o mito e o corpo frágil

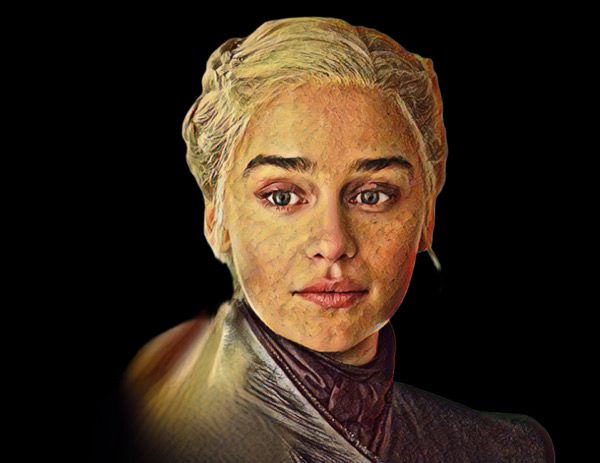

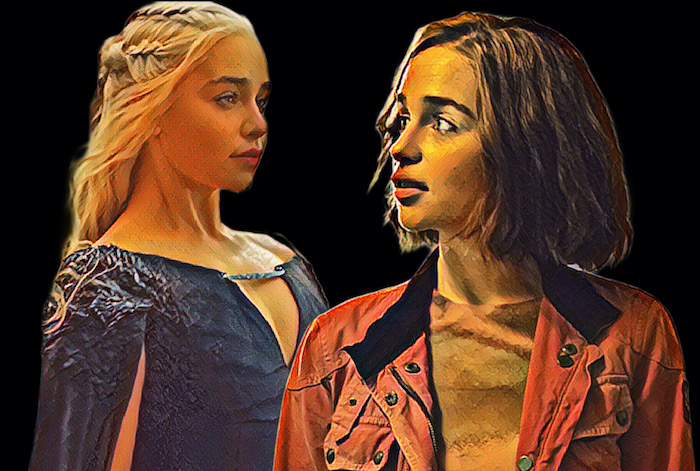

Emilia Clarke viveu, em Daenerys Targaryen, uma das figuras mais icônicas da cultura pop do século 21. A “Mãe dos Dragões” não era apenas uma protagonista: era um símbolo de poder feminino, de libertação, de fantasia política, de idealismo e, por fim, de tragédia. Para milhões de espectadores, Daenerys não foi apenas uma personagem, mas um espelho de expectativas emocionais e morais. E, para Clarke, isso teve um preço físico e psicológico que só mais tarde se tornou público.

Após o fim da série, Emilia revelou que, durante as primeiras temporadas de GOT, sofreu dois aneurismas cerebrais potencialmente fatais. Entre cirurgias, perda temporária de fala, medo de morrer e retorno ao set, ela construiu a imagem pública de uma heroína indestrutível enquanto, nos bastidores, lutava para sobreviver. Essa revelação, feita anos depois, reconfigurou completamente a leitura de sua trajetória: não era apenas uma atriz lidando com a pressão de um fenômeno, mas alguém literalmente gravando cenas épicas enquanto seu corpo falhava.

Emilia sempre falou de Daenerys com carinho, mas também com um tipo de luto. Disse que se sentiu profundamente abalada pela reação ao final da personagem, que compreendia a frustração dos fãs, mas que aquilo também a afetou pessoalmente. Não apenas porque a história tomou um rumo controverso, mas porque Daenerys havia sido, por quase uma década, uma âncora emocional em meio a crises de saúde e incerteza. Quando a série terminou — e com um destino que dividiu o público —, Clarke perdeu não apenas um papel, mas uma parte de sua própria narrativa de sobrevivência.

Seus projetos seguintes mostram uma tentativa consciente de escapar do arquétipo da “rainha épica”. Em Me Before You, já havia ensaiado um caminho mais romântico e contemporâneo. Depois vieram comédias como Last Christmas, o drama histórico Above Suspicion, experimentos no teatro e, mais recentemente, uma incursão no universo Marvel em Secret Invasion. Nenhum desses trabalhos, no entanto, conseguiu eclipsar Daenerys no imaginário coletivo. Emilia passou a ser constantemente apresentada como “a Mãe dos Dragões”, independentemente do papel que estivesse promovendo.

Ela própria reconheceu, em entrevistas, que viver um personagem tão icônico cria uma espécie de “teto de expectativas” quase intransponível. Ao mesmo tempo, foi talvez a mais serena dos três ao lidar publicamente com isso. Falou de gratidão, de amor pela série, mas também de exaustão. Disse que precisou reaprender a existir fora da personagem, a não se sentir diminuída por não estar no centro de um fenômeno do mesmo tamanho.

Sua vida pessoal, menos exposta do que a de Sophie, foi marcada por outra forma de reinvenção: a criação de uma fundação para apoiar pessoas com lesões cerebrais. Em vez de transformar o trauma em narrativa de marketing, Emilia o converteu em ação concreta. É como se, para ela, o pós-GOT não fosse apenas sobre carreira, mas sobre sentido.

A sombra de um fenômeno

Há algo de cruel na maneira como o mercado cultural lida com fenômenos. Ele exige que seus protagonistas sejam, ao mesmo tempo, eternamente associados ao que os consagrou e capazes de superá-lo com rapidez. No caso de Game of Thrones, essa contradição é ainda mais aguda porque a série não foi apenas um sucesso: foi um marco histórico. Não há “próximo papel” que concorra, em escala simbólica, com Daenerys Targaryen, Jon Snow ou Sansa Stark.

Kit Harington, Sophie Turner e Emilia Clarke nunca esconderam essa ambivalência. Falaram da pressão, do esgotamento, da dificuldade de existir fora de personagens que se tornaram arquétipos. Falaram do impacto na saúde mental, da sensação de perda ao final da série, da frustração com a recepção de projetos posteriores. E, talvez o mais revelador, falaram do medo de serem para sempre reduzidos a uma única identidade artística.

Não se trata de fracasso. Nenhum deles “desapareceu”. Todos continuam trabalhando, escolhendo projetos, buscando novas linguagens. O que existe é algo mais sutil e mais difícil: a consciência de que certos fenômenos não deixam herdeiros fáceis, nem permitem transições suaves. Eles transformam seus protagonistas em símbolos — e símbolos não se reinventam com a mesma liberdade que atores.

Talvez, no fundo, a tentativa hercúlea de Kit, Sophie e Emilia não seja apenas sair da sombra de Game of Thrones, mas negociar com ela. Aprender a existir ao lado de um legado que não pode ser apagado, apenas ressignificado. Alguns conseguem reinventar a própria imagem por ruptura. Outros, por deslocamento. Outros, por aceitação.

No caso deles, o que se vê é um processo ainda em curso. Não há arco fechado, não há redenção fácil, não há “segunda grande era” claramente definida. Há, sim, três artistas marcados por uma obra que lhes deu tudo e lhes cobrou quase tudo em troca. E talvez seja justamente aí que resida a dimensão mais humana de suas trajetórias: depois do trono, resta o trabalho. E a lenta, imperfeita e corajosa construção de uma identidade que não precisa mais governar um reino para existir.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.