Pode parecer contraditório enaltecer a arte de Joni Mitchell como lendária justamente porque ela fez algo que poucos artistas conseguem sustentar ao longo de uma vida inteira: transformou a própria subjetividade em linguagem artística sem suavizá la, sem torná la palatável e sem aceitar o papel que esperavam que ocupasse. Sua obra não nasce do desejo de representar uma geração nem de oferecer respostas emocionais organizadas, mas da insistência em pensar em voz alta por meio da música, mesmo quando isso significava perder público, prestígio ou conforto. Em outras palavras, para dialogar com o vocabulário atual, Joni é e sempre foi profundamente autêntica.

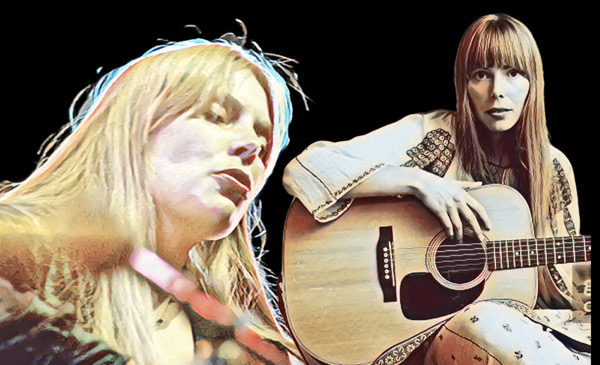

Com sua voz suave, suas letras poéticas, a assinatura visual dos cabelos compridos, da franja e de quase nenhuma maquiagem, acompanhada apenas de um violão ou de um piano, Joni foi uma das artistas que reescreveu o lugar da mulher na canção popular mundial. Antes dela, mulheres cantavam emoções, mas raramente controlavam plenamente a forma, o discurso e o ponto de vista. Joni compunha, escrevia, arranjava, tocava, experimentava afinações próprias e falava de desejo, ambivalência, culpa, liberdade, maternidade e abandono sem pedir desculpas e sem buscar absolvição. Sua presença não era decorativa nem conciliadora. Era autoral no sentido mais radical do termo.

Considerando que um de seus maiores sucessos, Both Sides Now, atravessou décadas e segue sendo usado em cenas de forte impacto emocional como em Love Actually e no vencedor do Oscar CODA, contar a história de Joni Mitchell no cinema é um gesto necessário. Sua trajetória escapa aos modelos que ainda organizam a forma como a cultura pop narra genialidade, sucesso e legado, especialmente quando falamos de mulheres. Joni não foi apenas uma cantora consagrada nem uma compositora talentosa acolhida por um sistema generoso. Ela foi uma artista que construiu sua obra a partir do conflito com esse sistema, pagando um preço alto por insistir em mudar, em arriscar, em não permanecer onde esperavam que ficasse.

Sua importância não está apenas no impacto de suas canções, mas na forma como elas redefiniram o que era permitido dizer e sentir dentro da música popular. Joni surge no circuito folk dos anos 1960, mas rapidamente se afasta da ideia de voz de geração, recusando o papel de porta estandarte político ou símbolo coletivo. Em vez disso, escreve sobre desejo, ambivalência, culpa, liberdade, ciúme, maternidade e perda com uma franqueza que não busca empatia fácil nem redenção narrativa. Sua obra não organiza emoções para torná las aceitáveis. Ela as expõe como são, contraditórias e, muitas vezes, desconfortáveis.

Esse gesto encontra um ponto de inflexão definitivo em Blue, lançado em 1971. O disco se tornou um marco não por ser confessional no sentido raso que o termo adquiriu depois, mas porque deslocou o centro da canção popular para dentro da experiência feminina sem filtros, sem idealização e sem a necessidade de se explicar. Blue é um álbum atravessado por desejo, culpa e tristeza e permanece, mais de cinquenta anos depois, como referência incontornável e recorrente nas listas dos melhores álbuns já gravados.

O que torna a história de Joni ainda mais relevante para o cinema, porém, é tudo o que veio depois. Em vez de repetir a fórmula que a consagrou, ela escolheu o risco. Aproximou se do jazz, alterou estruturas harmônicas, mudou afinações, fragmentou melodias, desafiou expectativas comerciais e críticas. Foi acusada de ser difícil, hermética, ingrata com o público que a consagrou. Perdeu espaço, foi marginalizada e atravessou décadas de reconhecimento tardio. Hoje, essa trajetória é celebrada como prova de integridade artística. À época, foi tratada como desvio. Contar essa história agora é também revisar como a indústria reage a mulheres que se recusam a permanecer estáveis, reconhecíveis e confortáveis.

É por isso que uma cinebiografia sobre Joni Mitchell não pode ser apenas um relato cronológico de sucessos. Sua vida não se organiza em um arco clássico de ascensão, queda e redenção. Ela não oferece uma personagem simpática nem um percurso edificante. Talvez seja justamente por isso que o projeto em desenvolvimento desperta tanto interesse. Segundo confirmações recentes, o filme será dirigido por Cameron Crowe, com rumores consistentes de que Meryl Streep interpretará Joni em sua fase mais madura.

Crowe é um nome especialmente significativo para esse projeto não apenas por sua relação histórica com a música, mas porque sua filmografia sempre demonstrou interesse por processos criativos, contradições e zonas cinzentas. Almost Famous permanece como um dos raros filmes capazes de compreender a música não como mito, mas como experiência formativa, atravessada por fascínio, frustração, ego e vulnerabilidade. Crowe conhece aquele universo e, mais do que isso, sabe escutar artistas sem reduzi los a arquétipos ou caricaturas.

O próprio diretor já deixou claro que este não será um biopic tradicional. O roteiro não se baseia em uma biografia escrita por terceiros, mas no relato da própria Joni Mitchell sobre sua vida. A promessa é de um filme contado pelo prisma dela, não por uma interpretação externa que organize sua trajetória em lições ou marcos fáceis. É uma escolha fundamental. Joni sempre resistiu a ser explicada. Sua obra é pensamento em movimento. Faz sentido que sua história seja contada a partir de dentro, com a música funcionando como eixo narrativo e emocional.

No centro dessa proposta está Meryl Streep, cuja escalação (se confirmada) carrega um peso simbólico evidente. Streep não é apenas uma atriz capaz de imitar gestos ou reproduzir trejeitos. Sua força está na construção de personagens complexas, contraditórias, sustentadas por inteligência emocional e presença silenciosa. Interpretar Joni Mitchell exige menos exuberância performática e mais densidade interna, mais escuta do que afirmação. Nesse sentido, a escolha parece menos óbvia do que profunda.

Para a versão jovem da artista, nomes como Anya Taylor-Joy e Amanda Seyfried já foram cogitados, embora nada tenha sido confirmado oficialmente. A própria indefinição reforça a ideia de um filme que talvez não esteja interessado em dividir a vida de Joni em fases didáticas, mas em capturar estados de espírito, rupturas internas e deslocamentos criativos.

Contar a história de Joni Mitchell no cinema importa porque ela fala de algo que segue em disputa. A liberdade criativa em um sistema que pune desvios. O envelhecimento artístico sem complacência. A recusa em se tornar uma marca previsível. Em um momento em que Hollywood revisita ícones do passado com nostalgia domesticada, Joni exige outro tipo de olhar, um olhar que aceite complexidade, silêncio e contradição como matéria narrativa.

Talvez, no fim, a importância desse filme esteja menos em consagrar Joni Mitchell como mito e mais em reconhecer algo que sua obra sempre nos ensinou. Que a arte mais duradoura não é aquela que conforta ou explica, mas a que permanece em movimento, aberta, inconclusa. Joni nunca quis ser resolvida. Se o cinema conseguir respeitar isso, não será apenas uma cinebiografia. Será um raro gesto de escuta.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.