Como publicado na Revista Bravo!

Com tanta fanfarra em torno de Ilia Malinin em Milano Cortina 2026, a velha pergunta voltou com força quase indignada. Pode? Como assim pode? E por que não podia antes? O backflip, o popular salto mortal para trás, reapareceu nos Jogos Olímpicos cinquenta anos depois de sua estreia e imediato banimento. E sua história revela menos sobre acrobacia e mais sobre poder, memória e quem pode desafiar regras sem pagar por isso.

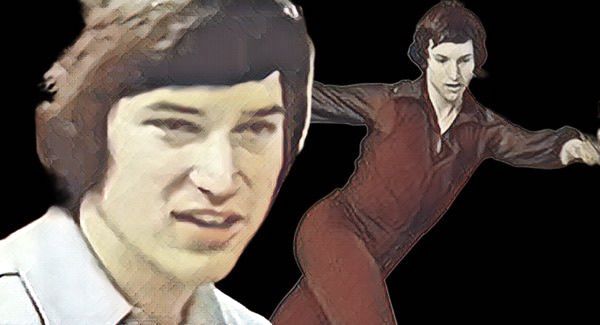

O americano Terry Kubicka foi quem “inventou” o backflip olímpico, no sentido institucional da palavra. Em Innsbruck 1976, executou o movimento em competição oficial. Kubicka não era um excêntrico em busca de notoriedade. Era campeão mundial júnior em 1974, campeão nacional júnior dos Estados Unidos e um dos principais nomes do time americano naquele ciclo. Em Innsbruck terminou em sétimo lugar. Não ganhou medalha, mas entrou para a história.

A reação foi imediata. Em 1977, a International Skating Union proibiu o movimento. Oficialmente, por segurança. O argumento era a perda de referência visual durante o giro e o risco potencial de quedas graves sobre cabeça ou pescoço. Não houve um acidente específico na patinação que justificasse a decisão. Mas o contexto esportivo internacional era sensível à questão do risco extremo. Poucos anos depois, em 1980, a ginasta soviética Elena Mukhina sofreria uma lesão cervical devastadora ao treinar um elemento considerado arriscado demais. Embora o caso de Mukhina não esteja diretamente ligado à patinação, ele cristalizou mundialmente o debate sobre até onde atletas deveriam ser pressionados a ultrapassar limites físicos. A atmosfera esportiva da época era de cautela crescente.

Mas havia também uma dimensão estética. O backflip parecia acrobacia demais para um esporte que ainda se via como herdeiro do balé clássico. A patinação artística valorizava continuidade, elegância, aterrissagens codificadas sobre um único patim. O mortal rompia com essa narrativa.

Kubicka aposentou-se pouco depois, tornou-se cirurgião ortopedista nos Estados Unidos e seguiu uma carreira longe dos holofotes esportivos. Seu nome ficou associado ao primeiro gesto. Mas não ao embate simbólico que o salto ganharia.

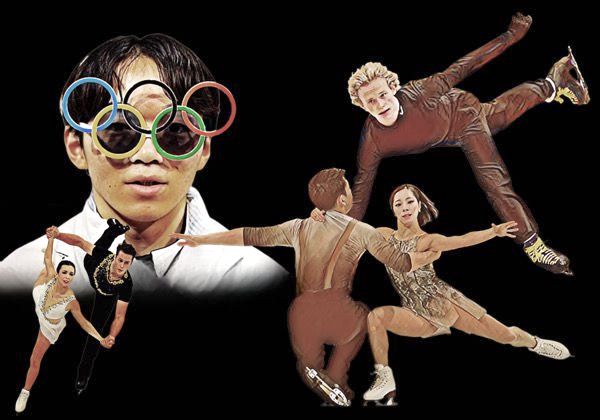

Cinco décadas depois, em 2024, a ISU retirou a proibição explícita. Com isso, foi possível que em Milano Cortina 2026, Malinin executasse o backflip no evento por equipes. Primeiro com dois pés. Depois, no programa longo que garantiu o ouro aos Estados Unidos, aterrissou com um só. O público explodiu. Novak Djokovic levou as mãos à cabeça nas arquibancadas. O salto não rende pontuação específica, mas também não gera mais dedução. O que antes era infração virou clímax.

As redes sociais, sim, sempre elas, foram rápidas e resgataram a história da última atleta que ousou fazer esse salto em uma competição. A francesa Surya Bonaly.

Em Nagano 1998, Bonaly encerrou sua participação olímpica com um backflip aterrissado em um único patim, plenamente consciente da penalização. Ali o gesto deixou de ser apenas técnico para se tornar símbolo.

Bonaly foi cinco vezes campeã europeia, nove vezes campeã francesa e três vezes vice-campeã mundial. Uma das primeiras mulheres a executar um quadruplo toe loop. Competiu três vezes por um título olímpico. Nos anos 1990, auge televisivo da modalidade, ela era potência atlética em uma era que premiava a delicadeza coreografada da “princesa do gelo”.

Adotada por um casal francês branco, com origem biológica na ilha de Reunião e na Costa do Marfim, Bonaly era diferente demais em um esporte codificado demais e ainda hoje majoritariamente branco. Seu estilo, vindo também da ginástica, era considerado não ortodoxo. Sempre foi cautelosa ao falar de racismo, mas julgamento artístico é terreno fértil para viés implícito. Durante anos foi chamada de rebelde.

Antes do mortal em 1998, ela já havia se tornado notícia ao rejeitar a medalha de prata no Mundial de 1994, em Chiba, no Japão.

Naquela noite, Bonaly fez um programa quase limpo. Executou seus saltos com potência, manteve alta dificuldade técnica e saiu do gelo convencida de que tinha feito o suficiente para conquistar o ouro. O título, porém, foi para Yuka Sato. A diferença nas notas, dentro do antigo sistema 6.0, foi mínima. Mas o sistema era profundamente subjetivo. Não havia pontuação matemática transparente como hoje. O julgamento misturava execução técnica e “impressão artística”, categoria que sempre abriu espaço para interpretações pessoais.

Quando o resultado foi anunciado, Bonaly subiu ao pódio, recebeu a prata e a retirou do pescoço diante do público. Foi um gesto silencioso, mas estrondoso. Anos depois, reconheceu que foi antidesportivo. Evita usar a palavra “injustiça”. Não acusa diretamente racismo. Ainda assim, o contexto permanece incontornável. O episódio ficou marcado como um momento em que ela desafiou não apenas um resultado, mas um sistema inteiro de julgamento que, naquela época, premiava um ideal muito específico de feminilidade e elegância, a chamada “ice princess”.

Como potência atlética, explosiva, com técnica de ginasta aplicada ao gelo, ela não se encaixava plenamente nesse molde. Hoje, com o sistema de pontuação numérico implantado após 2004, muitos especialistas argumentam que Bonaly teria se beneficiado de um código que valoriza a dificuldade técnica de forma mais objetiva. Em 1994, sob o 6.0, o julgamento era gosto travestido de número.

E foi isso que ela contestou, ainda que sem palavras.

Na Olimpíada seguinte, em 1998, em Nagano, incluiu o mortal em sua apresentação e foi novamente punida nos pontos finais, mas quando executou o mortal no programa livre feminino, já estava fora da disputa por medalha. A dedução aplicada foi de 0,2 ponto por juiz dentro do sistema 6.0. No formato antigo, isso afetava tanto as notas técnicas quanto a colocação geral, já que o sistema funcionava por ranking de ordens. O backflip não tirou dela uma medalha, ela terminou em 10º lugar na competição, mas com o gesto simbólico e consciente encerrou sua participação com um momento que entrou para a História.

Após Nagano, virou profissional, percorreu o mundo em shows na era de ouro comercial da modalidade. Vive nos Estados Unidos há mais de duas décadas, trabalha como treinadora e já falou sobre o desejo de atuar como palestrante motivacional. Recentemente enfrentou um tratamento contra câncer de mama enquanto cuidava da mãe, também em tratamento oncológico. Nesse período, sua casa em Las Vegas foi invadida e suas medalhas roubadas. Medalhas europeias, nacionais, juniores, entregues por autoridades francesas, desapareceram. Não eram apenas metais. Eram memória.

Há algo de profundamente simbólico no fato de que o salto que lhe custou pontos hoje levanta multidões sob aplausos e legalidade. O americano inaugurou. O jovem prodígio reativou o espetáculo. Mas foi a francesa quem transformou o gesto em História e foi punida por desafiar regras quando elas ainda não estavam prontas para ela.

O backflip voltou às Olimpíadas cinquenta anos depois. Mas o que realmente retornou foi uma pergunta antiga. No gelo, como na cultura, não é apenas sobre se pode. É sobre quem pode e quando o mundo decide que está pronto para a ousadia que antes puniu.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.