Como publicado na Revista Bravo!

Sou uma carioca criada longe da cidade. Nasci no Rio, mas só voltei aos 15 anos, e talvez por isso me considere até hoje uma espécie de eterna turista na minha própria casa. Não importa quanto tempo passe, ainda me surpreendo com a paisagem, com a luz que recorta o mar, com a curva perfeita da orla. Para meus amigos estrangeiros, atravessar Copacabana ou Ipanema é quase um ritual iniciático, uma experiência que parece saída de um cartão-postal animado. E existe algo ainda mais potente quando Copacabana deixa de ser cenário e se transforma em palco. Nesse momento, a praia ganha uma dimensão quase mitológica, porque o que está em jogo não é apenas um show, mas a sensação de que estamos assistindo a um capítulo da história cultural da cidade sendo escrito diante de nós.

Essa vocação monumental nasceu no Réveillon, muito antes de qualquer projeto estruturado de megashows internacionais. Durante décadas, a virada do ano foi o grande laboratório da praia como arena de massas, e ali o protagonismo sempre foi essencialmente nacional. O espetáculo fazia parte da celebração coletiva, da identidade popular, da tradição carioca que mistura fogos, branco, mar e música.

Em 1994, quando Rod Stewart se apresentou diante de um público estimado entre 3 e 4 milhões de pessoas, o recorde entrou para o Guinness e consolidou definitivamente a imagem de Copacabana como a maior arena a céu aberto do planeta. Mas o fenômeno não começou nem terminou ali. Artistas brasileiros já haviam mobilizado multidões impressionantes na orla, e continuariam a fazê-lo nas décadas seguintes. Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Ivete Sangalo comandaram viradas de ano que tradicionalmente reúnem entre 2 e 3 milhões de pessoas, números que fazem de qualquer outro festival internacional parecer intimista.

Na virada de 2025, por exemplo, o Réveillon Rio reuniu cerca de 2,6 milhões de pessoas apenas na orla de Copacabana e Leme. No palco principal, Caetano Veloso dividiu cena com Maria Bethânia e Ivete Sangalo conduziu momentos centrais da noite. Já na virada de 2026, a lógica se manteve, com Gilberto Gil abrindo a noite com participação de Ney Matogrosso, enquanto João Gomes dividiu espaço com IZA, Alok comandou a virada com espetáculo de drones e Belo e Alcione reforçaram a presença do samba e do pagode.

Esses eventos pertencem a uma tradição popular profundamente enraizada, em que o show é parte de uma celebração cívica e coletiva, e não necessariamente uma estratégia de posicionamento internacional. A distinção se torna mais clara quando observamos a segunda fase dessa história, que começa a se desenhar fora do Réveillon.

Em 2006, os Rolling Stones reuniram cerca de 1,5 milhão de pessoas em um concerto gratuito que não estava atrelado à virada do ano. A operação envolveu centenas de toneladas de equipamentos, milhares de profissionais e uma engrenagem urbana que transformou a praia em espetáculo autônomo. Ali já não era apenas festa tradicional, mas demonstração de força logística e de alcance global.

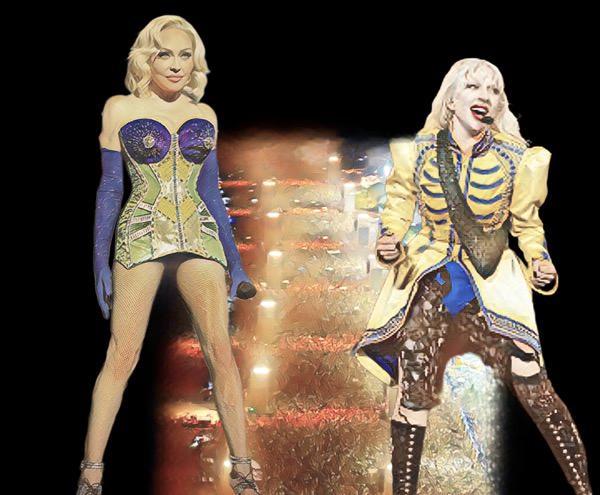

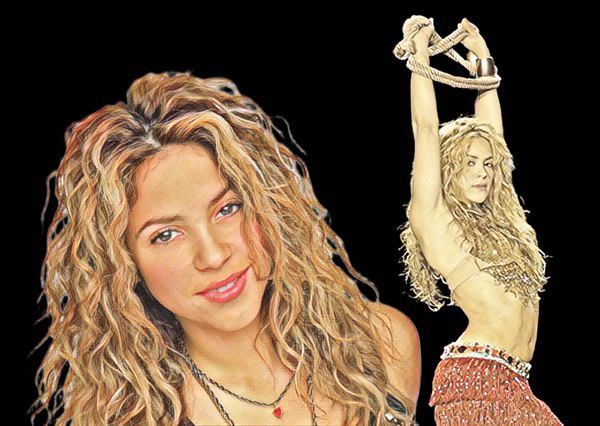

Esse movimento se consolida recentemente com o projeto Todo Mundo no Rio, que transforma deliberadamente a praia em ferramenta de soft power. Em 2024, Madonna encerrou sua turnê Celebration diante de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas, com impacto econômico estimado em mais de R$ 300 milhões. No ano seguinte, Lady Gaga reuniu cerca de 2,5 milhões de fãs em um show gratuito independente do Réveillon, consolidando Copacabana como vitrine global de encerramento de turnês históricas. Em 2026 será a vez de Shakira.

Aqui, o show deixa de ser apenas celebração e passa a ser estratégia urbana, política cultural estruturada, construção de marca internacional da cidade. A escala permanece monumental, mas o significado se transforma.

Ao longo de três décadas, Copacabana estabeleceu um padrão raríssimo no mundo, combinando paisagem icônica, acesso gratuito e públicos que variam entre 1 e 4 milhões de pessoas, além de impactos econômicos que podem ultrapassar a casa das centenas de milhões de reais. São operações que envolvem milhares de agentes de segurança, interdições urbanas complexas, estruturas de palco que chegam a 30 metros de altura e transmissões que alcançam audiências internacionais.

É nesse contexto que Shakira se insere. Ela não chega apenas para cantar na praia, mas para ocupar um espaço que já carrega camadas de memória, tradição e estratégia. Copacabana amplifica tudo o que toca, e cada artista que passa por ali acaba incorporado à narrativa urbana do Rio.

Entre o Réveillon como ritual popular e o Todo Mundo no Rio como projeto estratégico global, a praia construiu algo que ultrapassa o entretenimento. Construiu uma narrativa sobre si mesma. E quando milhões de pessoas se reúnem diante do mar para cantar em uníssono, o que se reafirma não é apenas o repertório daquela noite, mas a própria ideia do Rio como espetáculo permanente, cidade que vive de imagem, mas também de encontro.

Talvez seja por isso que cada novo nome anunciado carregue sempre a mesma pergunta silenciosa: será lendário? Em Copacabana, quase sempre é.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.