A estreia de Love Story, nova série de Ryan Murphy sobre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette-Kennedy, chega cercada por um fascínio que é ao mesmo tempo histórico e estranhamente esvaziado. Visualmente, é uma produção sofisticada, cuidadosa, fiel ao imaginário dos anos 1990. Em termos emocionais e culturais, porém, paira a dúvida mais incômoda possível: qual é exatamente o impacto dessa história hoje.

Murphy não está interessado em santificar ninguém. Como em outros projetos baseados em figuras reais, ele prefere expor ambiguidades, versões conflitantes e verdades pouco lisonjeiras. Drogas, bebida, tensões conjugais, rumores sobre ambição profissional e fragilidades psicológicas aparecem sem filtro. A série não pede empatia automática nem oferece uma narrativa consoladora. O tom é melancólico, claustrofóbico e inevitavelmente fatalista, como se a tragédia estivesse presente desde a primeira cena.

A recriação dos anos 1990 é talvez o elemento mais imediatamente sedutor. Figurinos, direção de arte e fotografia capturam o auge da celebridade analógica, quando revistas semanais e paparazzi ainda tinham poder de construir mitos e arruinar reputações. Carolyn surge como epicentro estético dessa década minimalista, elegante e brutal, associada à estética Calvin Klein e a uma feminilidade que parecia simultaneamente poderosa e vulnerável.

Naomi Watts como Jackie

Achei particularmente interessante a presença de Naomi Watts como Jacqueline Kennedy Onassis. Watts já interpretou Diana Spencer no cinema e Babe Paley na outra série de Murphy sobre Truman Capote, e novamente não tenta desaparecer dentro da personagem. Ela permanece reconhecível, mas conectada a algo essencial da figura histórica. Não imita, prefere traduzir. A armadilha da forma peculiar como Jackie falava era inevitável, e Watts a atravessa com elegância, sugerindo o traço sem transformá-lo em caricatura.

Sua Jackie surge menos como mito congelado e mais como sobrevivente de uma história marcada por perdas públicas sucessivas. A relação quase patológica com o filho não é suavizada. A série sugere dependência emocional, controle e uma dureza que também teria marcado a relação com Caroline. Essa leitura ganha peso quando lembramos que a família continuou sendo atingida por tragédias, não apenas no passado distante, mas até muito recentemente. A morte de Saoirse Kennedy Hill em 2019 já havia reavivado essa percepção de uma linhagem marcada por perdas recorrentes. E, há poucas semanas, a família voltou a enfrentar luto com a morte de Rose Kennedy Schlossberg, filha de Caroline Kennedy–Schlossberg, após uma batalha contra o câncer, reforçando a sensação de que o sobrenome permanece associado a uma narrativa de vulnerabilidade e fatalidade que atravessa gerações.

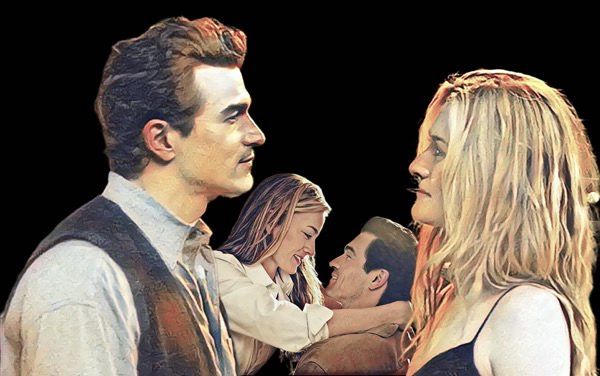

Daryl Hannah e o amor anterior

A representação da atriz Daryl Hannah, vivida por Dree Hemingway, funciona menos como arco dramático próprio e mais como vestígio emocional. Ela é o amor anterior que ainda reverbera, a prova de que nenhuma história começa limpa. Hemingway adota estratégia semelhante à de Watts e constrói a personagem por aproximação emocional, não por mimetismo, embora o gestual de Jannah esteja presente na tela. Hannah aparece vulnerável, deslocada do universo Kennedy e incapaz de competir com a força simbólica de Carolyn, mas sem vilanização. Por outro lado, há uma sugestão de narcisismo e toxicidade na relação dela com John, algo que com a assinatura de Murphy parece uma certa alfinetada.

Carolyn no centro da narrativa

Interpretada por Sarah Pidgeon, Carolyn é o eixo da série. A performance é contida, introspectiva e marcada por uma tristeza constante. Murphy não tenta protegê-la das versões negativas que circularam na época. A bebida, o uso de drogas, o isolamento, o desgaste psicológico e a acusação recorrente de oportunismo estão presentes. Ao mesmo tempo, a personagem não é reduzida a caricatura. O que emerge é uma mulher pressionada por uma visibilidade que nunca desejou plenamente e da qual não conseguia escapar.

John-John sem idealização total

O intérprete mais fisicamente próximo do original é Paul Kelly como John F. Kennedy Jr., embora a semelhança funcione mais em linhas gerais do que em detalhes. O físico extraordinariamente atlético de John-John era parte do mito e dificilmente seria reproduzido com exatidão. Mais importante é que a série também não o idealiza. Seus desafios intelectuais, inseguranças profissionais e dependência emocional em relação à mãe aparecem com clareza desconfortável.

Trilha sonora e nostalgia saturada

A trilha sonora é simultaneamente sedutora e exaustiva. O uso contínuo de sucessos dos anos 1990 produz reconhecimento imediato, mas impede uma imersão mais orgânica. Em vez de nos permitir habitar o passado, a música frequentemente o sublinha de forma insistente.

O problema da relevância cultural

Talvez a questão mais delicada seja a distância histórica. Nos anos 1990, os Kennedy ainda ocupavam um lugar simbólico importante na cultura americana. Hoje, essa centralidade é muito menor, especialmente para públicos mais jovens. Ressuscitar essa tragédia é um gesto ambíguo. Funciona como documento emocional de uma era, mas não necessariamente como narrativa urgente.

Nos três primeiros episódios, a proposta se mantém coerente. Se há sensação de monotonia, ela parece derivar menos de falhas de direção e mais do fato de que estamos observando personagens cujo impacto simbólico já não é universal. Trata-se de uma história sobre um tipo de celebridade e de poder que praticamente deixou de existir.

Love Story não parece interessada em responder se John e Carolyn se amavam. O que investiga é como uma vida privada se transforma em mito público e como esse mito envelhece. O resultado é uma tragédia elegante, cuidadosamente encenada e emocionalmente distante. Talvez a pergunta central não seja se é uma grande história de amor, mas se ainda é uma história capaz de nos dizer algo essencial sobre o presente.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.