Em 1966, quando o cinema europeu ainda buscava novas formas de representar um mundo emocionalmente devastado pelo pós-guerra, um filme francês aparentemente pequeno conquistou Cannes, o Oscar e milhões de espectadores ao redor do planeta. Un homme et une femme, dirigido por Claude Lelouch, não parecia destinado à eternidade. Era simples demais, íntimo demais, silencioso demais para a lógica do espetáculo. Sessenta anos depois, porém, permanece como uma das mais profundas reflexões já filmadas sobre amor, perda e a coragem — quase absurda — de tentar de novo.

Talvez porque o filme não seja exatamente sobre amor. É sobre o que resta depois dele.

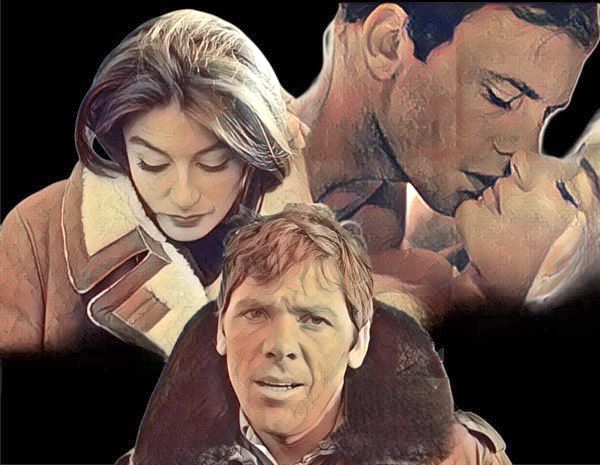

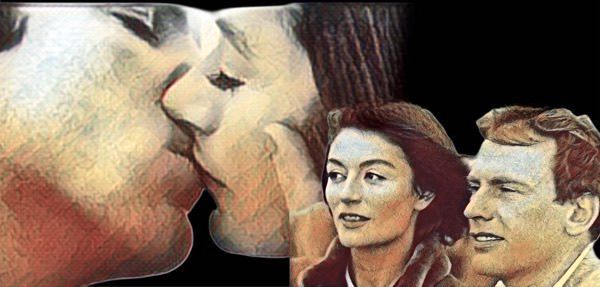

A história é mínima e universal. Anne, uma roteirista e montadora de cinema viúva, e Jean-Louis, um piloto de corridas também viúvo, se conhecem porque seus filhos estudam no mesmo internato em Deauville. O romance nasce não de um encontro arrebatador, mas da repetição banal da vida adulta: viagens de trem, conversas interrompidas, silêncios compartilhados. Dois desconhecidos que se reconhecem antes mesmo de se desejarem.

Essa abordagem era radical em 1966. O cinema romântico ainda orbitava em torno da juventude, da promessa e da paixão como destino. Lelouch filmou algo muito mais desconfortável: o amor como risco tardio, contaminado por memória, culpa e responsabilidade. Amar novamente, para esses personagens, implica uma espécie de traição aos mortos.

O luto não é pano de fundo. É o verdadeiro protagonista. Anne continua emocionalmente ligada ao marido falecido, cuja imagem retorna em fragmentos de lembrança. Jean-Louis carrega a sombra de uma esposa que se suicidou, deixando uma dor atravessada por ambiguidade e impotência. O filme pergunta algo que poucos romances ousam perguntar: é moralmente permitido ser feliz outra vez?

Formalmente, Lelouch constrói essa dúvida como se fosse memória em movimento. A alternância entre preto e branco e cor — muitas vezes atribuída apenas a escolhas estéticas — nasceu também de limitações orçamentárias, mas foi transformada em linguagem dramática. As cenas externas, especialmente com as crianças, aparecem frequentemente em cores, enquanto a intimidade entre os protagonistas se dissolve em diferentes tons de preto e branco, como se a proximidade emocional exigisse um retorno ao passado.

A câmera móvel, os falsos flashbacks, a montagem fragmentada e os longos silêncios criam uma narrativa que parece vivida, não encenada. Não acompanhamos apenas acontecimentos, mas o modo como eles são lembrados, revistos e hesitados.

Essa sensação de vida capturada no instante tem explicação concreta. O filme foi escrito em poucas horas e rodado em apenas treze dias, num momento em que Lelouch estava financeiramente arruinado e artisticamente desacreditado. Antes dele, vários de seus projetos haviam fracassado, sido mutilados pela censura ou simplesmente abandonados. Conta-se que a ideia nasceu quando o diretor, desesperado, passou a noite dirigindo até Deauville e, ao amanhecer, viu uma mulher caminhando com uma criança na praia. Imaginou suas vidas, escreveu um esboço e decidiu filmar. É difícil pensar em metáfora mais perfeita: um filme sobre recomeço nascido de um ato de sobrevivência criativa.

Esse contexto também explica a liberdade quase improvisada da obra. Jean-Louis Trintignant participou de verdade do Rally de Monte Carlo ao volante de uma Ford Mustang, enquanto a câmera registrava a corrida de dentro do carro. As crianças que interpretam os filhos do casal eram filhos de amigos do diretor, o que confere às interações uma espontaneidade rara. O cotidiano não é decorativo; é a estrutura emocional da narrativa.

A trilha sonora de Francis Lai, com o famoso tema vocalizado que se tornou sinônimo de romance melancólico, reforça essa atmosfera suspensa. Curiosamente, o filme também abriga um momento luminoso ligado ao Brasil: a canção “Samba Saravah”, interpretada por Pierre Barouh, adapta “Samba da Bênção”, de Vinicius de Moraes e Baden Powell, introduzindo a bossa nova ao público europeu dentro de uma narrativa profundamente francesa. Não deixa de ser simbólico que Vinicius tenha participado do júri de Cannes naquele ano.

O sucesso foi imediato e avassalador. Palma de Ouro, dois Oscars, milhões de ingressos vendidos. Paradoxalmente, parte da crítica francesa reagiu com desprezo, considerando o filme sentimental demais ou excessivamente popular, um julgamento que revela a tensão histórica entre cinema “de autor” e cinema acessível ao grande público. Lelouch, autodidata e outsider em relação ao núcleo da Nouvelle Vague, acabou produzindo algo que dialogava com as inovações formais do movimento sem compartilhar seu distanciamento emocional. Talvez por isso tenha sido amado pelas plateias e suspeito para certos círculos intelectuais.

Sessenta anos depois, esse hibridismo parece justamente sua maior força. Um Homem, Uma Mulher não é um melodrama clássico nem um experimento frio. É um filme profundamente humano, interessado não na grandiosidade da paixão, mas na fragilidade de quem tenta reconstruir a vida enquanto ainda carrega o passado.

A famosa cena em que Jean-Louis atravessa a França sob chuva para reencontrar Anne após receber um telegrama com a frase “Eu te amo” sintetiza essa tensão entre urgência romântica e impossibilidade emocional. Quando finalmente se encontram, o amor não acontece como esperado. O peso dos mortos continua presente. A cena se tornou icônica justamente por mostrar uma tentativa falhada de felicidade, algo muito mais próximo da experiência real do que qualquer clímax idealizado.

O filme sugere que não “refazemos” a vida, apenas a continuamos. Amar novamente não é começar do zero, mas aceitar que o passado permanecerá como terceira presença invisível entre duas pessoas.

Talvez seja por isso que a obra soe ainda mais contemporânea hoje. Em uma era obcecada por definições rápidas — relacionamento saudável ou tóxico, destino ou erro, amor verdadeiro ou dependência emocional — Lelouch oferece ambiguidade sem moralização. Não há manual, não há diagnóstico, não há garantia. Apenas a tentativa.

Também não há triunfo romântico convencional. O final permanece aberto, suspenso, como se o filme reconhecesse que o amor adulto não resolve a vida, ele a complica de maneira mais bonita e mais dolorosa ao mesmo tempo.

O impacto cultural foi tão duradouro que Lelouch retornou aos personagens décadas depois, primeiro em 1986 e novamente em 2019, numa espécie de epílogo sobre memória, envelhecimento e persistência dos afetos. Ainda assim, é o filme original que continua a nos assombrar, talvez porque capture algo que raramente é dito em voz alta: sobreviver ao amor pode ser mais difícil do que perdê-lo.

Se existe uma lição nesses sessenta anos de Um Homem, Uma Mulher, ela não é romântica no sentido tradicional. É existencial. Amar não é destino, nem solução, nem garantia de felicidade. É um ato de coragem contra o tempo, contra a memória e contra a própria consciência de que tudo pode acabar outra vez.

E, no entanto, seguimos tentando.

Porque, como o filme parece sussurrar desde 1966, não recomeçamos a vida. Nós a continuamos.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.