Mesmo cercado de polêmicas recorrentes sobre idade, etnia e fidelidade à letra do romance, Jacob Elordi dá um passo significativo em sua carreira ao acrescentar Heathcliff à sua galeria de personagens. Para quem o acompanha na televisão em Euphoria ou o viu brilhar no cinema como Elvis Presley e Frankenstein, o cigano misterioso que saiu das páginas e da mente de Emily Brontë não é apenas mais um papel de época. Heathcliff é, de fato, um desafio equiparável a Hamlet. Não por analogia superficial, mas porque ambos ocupam o mesmo lugar simbólico na história da atuação: o do personagem que testa o limite entre técnica, risco e exposição emocional.

Para entender por que Hamlet e Heathcliff se tornaram esse “duplo cume” da interpretação, é preciso voltar às histórias que eles carregam e ao modo como essas histórias colocam o ator em permanente estado de instabilidade.

Hamlet, criado por William Shakespeare, é a tragédia de um jovem príncipe convocado a agir em um mundo moralmente apodrecido. Após a morte do pai, Hamlet descobre que o rei foi assassinado pelo próprio irmão, agora casado com sua mãe e sentado no trono da Dinamarca. A trama, em aparência, é simples: vingar o pai. O que Shakespeare constrói, no entanto, é o retrato de um homem incapaz de transformar consciência em ação sem destruir a si mesmo. Hamlet pensa demais, sente demais, percebe demais. Cada gesto possível carrega implicações éticas, políticas e existenciais que o paralisam. A história avança menos pelos acontecimentos externos e mais pela erosão interna do personagem, que se observa, se acusa e se testa continuamente.

Heathcliff, em O Morro dos Ventos Uivantes, nasce de outra ferida. Órfão, estrangeiro e socialmente deslocado, ele é acolhido pela família Earnshaw e cresce ligado de forma visceral a Catherine. A trama acompanha esse amor absoluto e impossível, atravessado por diferenças de classe, humilhação e ressentimento. Quando Catherine escolhe um casamento socialmente aceitável, Heathcliff transforma a dor em projeto de vingança. Ele não hesita, não duvida, não reflete como Hamlet. Ele age, mas age movido por um núcleo emocional tão radical que tudo ao redor se contamina. A história não caminha em direção à redenção, mas à repetição do trauma, passando esse ódio adiante como herança.

É aqui que nasce o primeiro ponto de contato profundo entre os dois personagens. Hamlet e Heathcliff são figuras moldadas por uma perda inaugural. Ambos têm a identidade fraturada por um evento que não conseguem elaborar plenamente. Um perde o pai e a confiança no mundo. O outro perde o amor e a possibilidade de pertencimento. A partir disso, passam a viver em estado de excesso. No caso de Hamlet, há excesso de consciência. No de Heathcliff, excesso de emoção. Para o ator, isso significa sustentar personagens que nunca descansam, nunca se estabilizam e nunca oferecem um centro seguro de interpretação.

Outro ponto essencial em comum é que ambos recusam explicações simples. Hamlet não é apenas indeciso, assim como Heathcliff não é apenas cruel. São personagens construídos para frustrar leituras morais diretas. Hamlet pode ser lido como covarde ou como o único lúcido em um mundo corrompido. Heathcliff pode ser visto como vítima ou como algoz. O texto não escolhe por nós. Essa ambiguidade estrutural é o que transforma os dois em desafios permanentes para grandes atores, porque qualquer tentativa de “resolver” o personagem empobrece a experiência.

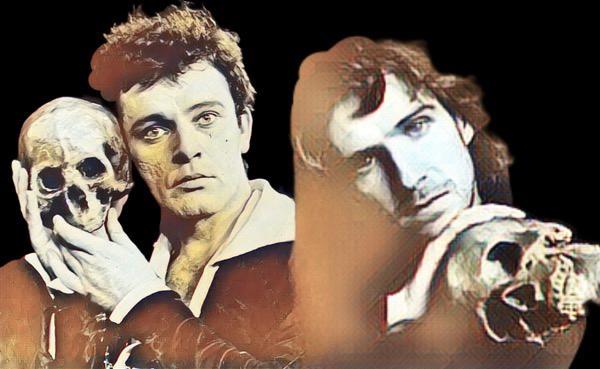

A tradição de encarar Hamlet e Heathcliff como papéis-gêmeos do alto repertório começa a se consolidar no século 20, especialmente com Laurence Olivier. Olivier não foi o primeiro a interpretá-los, mas foi quem cristalizou a ideia de que esses personagens exigem uma combinação rara de rigor formal e descontrole interno. Ao viver Heathcliff no cinema em 1939 e Hamlet no palco e na tela, Olivier mostrou que ambos pedem o mesmo tipo de coragem: a de conter para intensificar. Sua atuação recusava explosões fáceis e apostava na tensão acumulada, no silêncio que ameaça romper. A crítica da época percebeu ali algo novo. Não eram apenas grandes personagens, eram papéis que revelavam o próprio método do ator.

A partir de Olivier, a ideia de que enfrentar Hamlet ou Heathcliff significava atravessar um rito de maturidade artística se espalhou. Não por acaso, nomes como Richard Burton e Ralph Fiennes retomaram os dois personagens em momentos-chave de suas carreiras. Burton levou para ambos uma energia verbal e física quase destrutiva, aproximando-os da fúria. Fiennes, décadas depois, explorou a dimensão claustrofóbica e corporal, enfatizando o quanto esses homens são prisioneiros de si mesmos. Mesmo o caso mais debatido, o de Timothy Dalton, reforça a lógica da tradição: atores atraídos por Heathcliff acabam orbitando Hamlet, como se um papel convocasse o outro.

No fundo, Hamlet e Heathcliff compartilham algo essencial para a história da atuação: ambos deslocam o conflito do mundo para dentro do corpo do ator. A trama importa, mas é o estado interno que move tudo. São personagens que não pedem carisma, pedem presença. Não pedem empatia, pedem intensidade sustentada. E não toleram vaidade.

É por isso que a entrada de Jacob Elordi nesse território importa. Independentemente das controvérsias, assumir Heathcliff não é um gesto de conforto, mas de risco. É aceitar participar de uma linhagem que começa a se definir com Olivier e segue com atores que entenderam que certos papéis não existem para confirmar talentos, mas para colocá-los em xeque. Hamlet e Heathcliff não consagram quem os interpreta. Eles expõem. E talvez seja justamente por isso que continuam sendo, mais de um século depois, o teste definitivo para grandes atores.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.