Como publicado no Blog do Amaury Jr./SPLASH UOL

Vivemos em uma cultura que exige reação instantânea, posicionamento inequívoco e punição pública quase em tempo real. O tribunal das redes sociais não admite silêncio, não tolera ambiguidades e interpreta cautela como conivência. É justamente aí que a monarquia britânica parece um organismo de outro século tentando sobreviver em um ambiente para o qual não foi projetada. O drama envolvendo Príncipe Harry e Meghan Markle, e sobretudo o caso de Andrew Mountbatten-Windsor, colocou essa incompatibilidade em estado bruto, revelando não apenas uma crise familiar, mas um impasse constitucional e simbólico sobre o que um soberano pode ou deve fazer quando o problema está dentro de casa.

Na origem dos problemas de Harry e Meghan com a Família Real está no fato de que o casal sempre sustentou que houve falha dos Windsors ao não defenderem a duquesa das acusações e ataques da imprensa britânica, que Meghan considera caluniosos e invasivos. Não se tratava de um processo judicial específico, mas de algo talvez ainda mais difícil de administrar: o limite entre liberdade de imprensa e privacidade pessoal. Para o casal, uma declaração pública clara teria estabelecido esse limite e sinalizado proteção institucional. Para o Palácio, qualquer intervenção direta poderia parecer interferência política, hostilidade à imprensa ou, pior, um precedente impossível de sustentar no futuro. A lógica da Coroa não é a da reparação emocional individual, mas a da preservação da neutralidade institucional. O resultado foi um silêncio que, para quem sofre o ataque, soa como abandono.

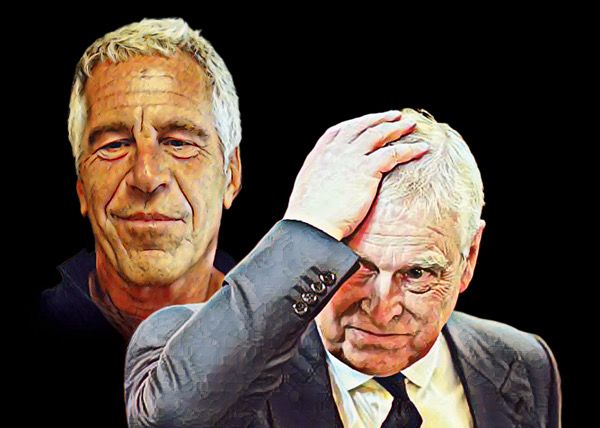

No caso de Andrew, porém, as zonas cinzentas praticamente desapareceram. Sua relação com o financista Jeffrey Epstein, morto em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores, deixou de ser apenas um constrangimento reputacional e tornou-se um problema jurídico e moral de grandes proporções. Andrew sempre minimizou a amizade e negou irregularidades, inclusive na desastrosa entrevista à BBC em novembro de 2019, que acabou acelerando sua queda pública. Em 2022, ele chegou a um acordo extrajudicial com Virginia Giuffre, que o acusava de abuso sexual quando era menor de idade, sem admitir culpa, mas aceitando pagar uma quantia significativa e encerrar o processo civil nos Estados Unidos. Com a divulgação posterior de documentos judiciais relacionados ao caso Epstein, a percepção pública consolidou-se: não se tratava mais de palavra contra palavra, mas de um conjunto de registros, fotos e comunicações que tornavam insustentável a narrativa de desconhecimento.

A resposta institucional foi dura, porém silenciosa. Em janeiro de 2022, Elizabeth II retirou de Andrew seus títulos militares honorários e patronatos, e ele deixou de usar o tratamento de Sua Alteza Real em funções públicas. Foi um gesto inequívoco de afastamento, mas sem condenação verbal. Já sob o reinado de Charles III, a linha se manteve: Andrew permanece isolado da vida pública, embora continue sendo membro da família no âmbito privado. Para muitos, isso parece confortável demais, quase uma forma de evitar enfrentar a gravidade das acusações. Na realidade, é exatamente o contrário. O monarca não pode agir como chefe de uma família comum nem como líder político eleito. Ele é a personificação do Estado, e a justiça britânica é exercida formalmente em nome da Coroa. Qualquer comentário direto poderia ser interpretado como pressão institucional sobre investigações ou tribunais.

Essa limitação não é teórica. O sistema britânico carrega uma longa memória de conflitos entre monarquia e Estado de Direito, e a independência do Judiciário é um dos pilares que garantem a própria sobrevivência da instituição. Quando um membro da família enfrenta problemas legais, a estratégia tradicional é separar pessoa e Coroa. Retiram-se funções, patronatos e visibilidade, sinalizando consequências reais sem comprometer a neutralidade. É uma linguagem administrativa, não emocional. Funciona mal em uma era que exige empatia explícita, mas é a única que evita um colapso constitucional.

A própria história recente oferece exemplos menos dramáticos, mas reveladores. Em janeiro de 2019, Príncipe Philip, então com 97 anos, sofreu um acidente de trânsito ao dirigir perto da propriedade de Sandringham, ferindo duas mulheres. Ele entregou voluntariamente a carteira de motorista semanas depois e enviou uma carta de desculpas à vítima. O caso foi tratado como um assunto civil, sem proteção especial, justamente para evitar a impressão de impunidade. Décadas antes, em 2002, Princesa Anne tornou-se o primeiro membro sênior da Família Real a receber condenação criminal em mais de um século quando seu bull terrier atacou duas crianças em Windsor Great Park. Ela declarou-se culpada por violar a Dangerous Dogs Act e pagou multa. Em ambos os casos, a mensagem foi clara: a lei se aplica, mas a instituição não dramatiza.

O problema Andrew ultrapassa qualquer paralelo recente porque envolve não apenas ilegalidade potencial, mas uma dimensão moral profundamente perturbadora. A opinião pública não quer apenas medidas administrativas; quer reconhecimento do dano, empatia com as vítimas e condenação inequívoca. Só que essas respostas pertencem ao repertório de um político, não de um soberano constitucional. A monarquia britânica sempre operou sob o lema “never complain, never explain”, consolidado durante o reinado de Elizabeth II, que governou de 1952 a 2022. Esse princípio não é apenas teimosia aristocrática; é uma tecnologia de sobrevivência institucional. Explicar implica escolher uma narrativa, e escolher uma narrativa implica tomar partido.

É por isso que o silêncio não significa necessariamente indiferença ou proteção pessoal, embora muitas vezes seja percebido assim. Significa, sobretudo, que a Coroa não pode se transformar em comentarista de crises sem comprometer sua função de árbitro simbólico da nação. O herdeiro, hoje Príncipe William, tem um pouco mais de margem para sinalizar mudanças de tom e valores geracionais, mas também precisa preservar a continuidade do sistema que um dia representará.

A tensão central é insolúvel porque decorre de duas lógicas incompatíveis. A cultura contemporânea mede legitimidade pela transparência emocional e pela rapidez da resposta. A monarquia mede legitimidade pela estabilidade e pela distância. Quando essas duas expectativas colidem, ninguém sai satisfeito. Harry e Meghan viram o silêncio como falha moral. Muitos britânicos veem a mesma postura como prudência necessária. No caso Andrew, a indignação pública é compreensível e, talvez, inevitável. Mas exigir que o rei fale como um ativista ou um comentarista político é pedir que ele abdique precisamente da neutralidade que justifica a existência da monarquia.

No fim, o que está em jogo não é apenas a reputação de indivíduos, mas a própria natureza de uma instituição que sobreviveu por séculos justamente porque resiste à lógica do momento. Em uma era de julgamentos instantâneos e verdades performativas, o silêncio calculado da Coroa pode parecer anacrônico, frio ou até cúmplice. Mas ele é, paradoxalmente, o mecanismo que impede que cada escândalo pessoal se transforme em uma crise de Estado.

A detenção de Andrew em 19 de fevereiro levou essa lógica ao limite absoluto, porque transformou um problema reputacional em um fato jurídico imediato. Diferentemente de acusações, entrevistas desastrosas ou acordos civis, a custódia policial cria uma urgência concreta e visível. A primeira pergunta inevitável foi o que Charles III sabia e quando soube. Em sistemas democráticos, investigações sensíveis envolvendo figuras públicas costumam ser mantidas sob sigilo operacional até o momento da execução justamente para evitar interferências, vazamentos ou alegações de favorecimento. Não é plausível que o rei tenha sido informado com antecedência detalhada, porque isso o colocaria em posição impossível: saber e não agir pareceria conivência; agir pareceria obstrução. O mais provável, seguindo protocolos britânicos, é que tenha sido avisado apenas quando a ação já era irreversível ou iminente, como cortesia institucional, não como consulta. Mas ao que se sabe, nem isso aconteceu e o Rei foi mantido no escuro.

A partir desse momento, o soberano entra em um terreno onde cada gesto tem dupla leitura. Nos bastidores, ele é simultaneamente irmão e chefe de Estado, mas não pode permitir que o primeiro papel contamine o segundo. A distinção é menos emocional do que estrutural. Como irmão, Charles pode oferecer apoio pessoal, contato privado e preocupação familiar. Como rei, ele deve garantir que nenhuma instituição do Estado, nenhum recurso público e nenhuma prerrogativa da Coroa seja mobilizada para beneficiar o detido. Essa separação é essencial para evitar conflito de interesses e preservar a percepção de que a lei se aplica igualmente a todos.

A questão do advogado ilustra bem esse limite. A defesa de Andrew deve ser financiada por recursos privados, provenientes de sua fortuna pessoal, de rendimentos ou eventualmente de apoio familiar também privado, mas não de fundos públicos associados à monarquia, como o Sovereign Grant. Historicamente, membros da família que enfrentaram processos pagaram suas próprias custas legais para evitar a acusação de que contribuintes estariam financiando a defesa de condutas pessoais. Qualquer indício de uso de dinheiro público seria politicamente explosivo e juridicamente questionável.

Evitar conflito de interesses também significa que o Palácio não pode coordenar a estratégia de defesa nem interagir com autoridades em nome do acusado. O máximo que pode fazer é confirmar que Andrew não exerce funções oficiais e que o processo segue seu curso normal. Essa distância não é falta de solidariedade, mas uma salvaguarda institucional. O rei, paradoxalmente, protege a própria família ao não interferir, porque qualquer tentativa de intervenção poderia agravar a situação legal do acusado e provocar uma crise constitucional muito mais profunda.

Há ainda a dimensão simbólica. A justiça britânica é exercida formalmente em nome da Coroa, e ver o irmão do rei detido sob essa mesma autoridade cria uma imagem poderosa de igualdade perante a lei, mas também uma tensão emocional evidente. Nos bastidores, Charles deve agir como soberano primeiro, irmão depois. Não porque o vínculo pessoal seja irrelevante, mas porque a legitimidade da monarquia depende da percepção de imparcialidade absoluta. O apoio familiar pode existir, mas precisa permanecer invisível para não ser interpretado como privilégio.

Em termos de comunicação pública, a resposta tende a permanecer minimalista. Uma breve confirmação dos fatos, a reafirmação de que Andrew não desempenha funções públicas e a confiança no sistema judicial. Nada de comentários sobre culpa, inocência ou circunstâncias. Pedidos de desculpas antecipados continuam sendo improváveis, não apenas por razões legais, mas porque poderiam sugerir que a Coroa reconhece responsabilidade institucional por atos individuais.

No fim, a pergunta sobre se Charles deve agir como irmão ou soberano é, na verdade, uma falsa escolha. Ele deve ser ambos, mas em esferas rigidamente separadas. A esfera privada admite compaixão, lealdade familiar e até conflito emocional. A esfera pública exige frieza constitucional e disciplina simbólica. O público vê apenas a segunda, e isso contribui para a percepção de distância ou indiferença. Mas é precisamente essa distância que impede que uma crise pessoal se transforme em uma crise de legitimidade do Estado.

Se a cultura contemporânea exige transparência total, a monarquia britânica continua operando sob a lógica oposta: preservar a instituição mesmo ao custo de parecer humana demais em privado e humana de menos em público. A detenção de Andrew não resolve esse paradoxo; apenas o torna impossível de ignorar.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.