Durante décadas, o tapete vermelho foi apenas a antessala da cerimônia, um corredor elegante onde estrelas desfilavam com roupas bonitas o suficiente para não distrair do que realmente importava: os filmes. Hoje, ele é uma arena própria, um espetáculo paralelo em que a disputa por atenção, influência e dinheiro começa horas antes de qualquer envelope ser aberto. Em algum momento entre o glamour clássico de Hollywood e a cultura digital global, o tapete vermelho deixou de ser uma formalidade e se transformou em um verdadeiro fashion show com implicações econômicas gigantescas para todos os envolvidos.

Se for preciso apontar um instante simbólico dessa virada no Oscar, ele tem nome, data e cor específica: Nicole Kidman, 1997, vestindo Dior Alta-Couture criada por John Galliano. O vestido verde-chartreuse, bordado e inspirado em referências orientais, parecia quase provocativo diante da estética segura e previsível que dominava a premiação até então. Não era apenas elegante, era conceitual. Não buscava agradar a todos, mas ser lembrado.

A escolha transformou o tapete vermelho em assunto de moda de verdade, não apenas de celebridade, e colocou a alta-costura europeia no centro de uma cerimônia tradicionalmente dominada por glamour americano sob medida. Muitos editores e historiadores consideram aquele momento o verdadeiro marco zero do red carpet contemporâneo: quando o Oscar passou a dialogar diretamente com a indústria global da moda.

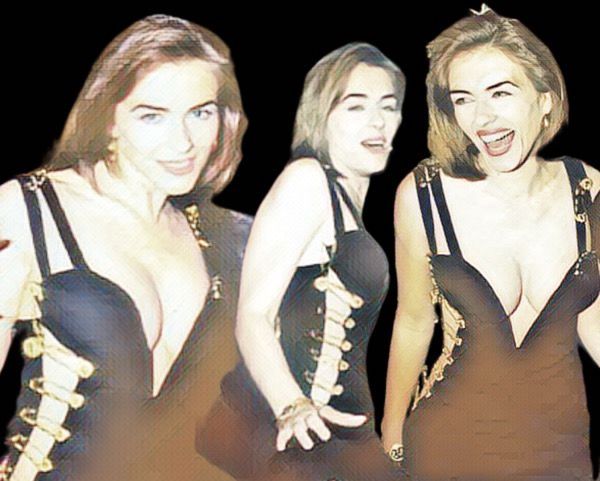

A virada, claro, vinha sendo preparada desde antes. Nos anos 1990, episódios como o vestido de alfinetes de segurança da Versace usado por Elizabeth Hurley já haviam demonstrado o poder de um look capaz de dominar manchetes internacionais. Madonna transformou o tapete em performance, Winona Ryder popularizou o vintage, Sharon Stone subverteu expectativas ao misturar alta-costura com uma camisa da Gap. Esses gestos isolados mostraram que a audiência reagia à ousadia. O que Kidman fez foi consolidar tudo isso em um único momento de alcance planetário, inaugurando uma lógica que nunca mais seria abandonada.

A partir daí, a transformação foi acelerada pela televisão global, pela internet e, sobretudo, pela percepção das grandes maisons de que vestir uma atriz indicada ao Oscar equivale a comprar a campanha publicitária mais eficiente do mundo. Quando milhões assistem simultaneamente à chegada dos convidados e as imagens continuam circulando por dias — hoje, por semanas — nas redes sociais, o vestido deixa de ser figurino e passa a ser estratégia.

Mas foi a partir dos anos 2000 que o sistema se profissionalizou de verdade. Surgiu a figura do stylist como diretor de marca pessoal, alguém que não escolhe apenas roupas, mas constrói uma narrativa visual coerente com a campanha de premiações, com a persona pública e com os contratos comerciais da atriz. Hoje, nomes como Danielle Goldberg, Law Roach ou Kate Young operam com o peso de produtores executivos de imagem.

A matéria recente sobre Jessie Buckley no The Times expõe esse mecanismo com rara clareza. Assim que se tornou favorita ao Oscar por Hamnet, a atriz contratou — ou melhor, foi equipada pelo estúdio com — uma stylist de elite. Não é um capricho. É investimento. Uma aparição em um grande tapete vermelho pode render entre 50 mil e 250 mil dólares para a atriz apenas por vestir determinada marca. Um contrato de embaixadora, por sua vez, entra na casa dos milhões. Jennifer Lawrence, por exemplo, recebeu cerca de 15 milhões de dólares por três anos com a Dior. Não é exagero dizer que algumas carreiras são sustentadas tanto por contratos de moda quanto por cachês de cinema.

Para as grifes, o retorno vem de uma forma mais difusa, mas igualmente poderosa. A indústria chama de halo effect: a imagem da estrela vestindo alta-costura cria uma aura aspiracional que se desdobra em vendas de produtos acessíveis, como perfumes, maquiagem e bolsas. Ninguém precisa comprar um vestido de cem mil dólares para participar simbolicamente daquele glamour. Basta um batom da mesma marca. É publicidade emocional, global e instantânea.

O resultado é que o tapete vermelho se fragmentou em “tribos estéticas”, quase como editoriais vivos. Há o glamour clássico do chamado Golden Age, dominado por casas como Armani Privé ou Versace Atelier, que evocam a Hollywood de outrora. Há o minimalismo contemporâneo associado a marcas como Louis Vuitton, que aposta em linhas limpas e modernidade arquitetônica. Há ainda o território do risco calculado — transparências, silhuetas ousadas, referências de passarela — onde Dior e Chanel frequentemente lideram. Cada escolha comunica algo sobre a atriz: tradição, ousadia, juventude, poder, relevância cultural.

Nesse contexto, o vestido deixa de ser apenas bonito ou feio. Ele se torna narrativa. Uma atriz que domina o tapete vermelho durante a temporada constrói uma presença contínua na mídia, reforça sua imagem de protagonista e, não raro, alimenta a percepção de inevitabilidade em torno de uma possível vitória. O prêmio ainda depende dos votantes da Academia, mas o clima simbólico é moldado ali, diante dos fotógrafos.

Talvez por isso o tapete vermelho hoje pareça mais com Gladiador do que com Cinderela, como sugere a comparação feita na reportagem. Não é um baile inocente, e sim uma arena onde armaduras de seda, tule ou veludo são escolhidas para derrotar a concorrência. O glamour continua existindo, mas ele é calculado, estratégico e profundamente ligado a dinheiro, poder e narrativa pública.

No fim das contas, o cinema ainda está no centro da noite do Oscar. Mas, para chegar até ele, as estrelas precisam atravessar primeiro essa passarela global onde moda e indústria do entretenimento se tornaram indistinguíveis e onde, cada vez mais, o figurino pode falar tão alto quanto o próprio filme.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.