Desde a minha adolescência, The Cure é a minha banda favorita. Uma presença que atravessa décadas mantendo em mim a mesma sensação de quando ouvi A Forest e The Walk pela primeira vez, aquele estado difícil de nomear, entre melancolia e lucidez emocional tão características daquele período da vida. Por isso, quando Robert Smith passa a dizer publicamente que The Twilight Sad é sua banda favorita, o gesto não é pequeno. Para quem cresceu confiando no faro artístico de Smith, ouvir vira quase um reflexo e, sem surpresa, eu virei fã.

Meu ponto de entrada foi em 2015, quando Smith regravou o single There’s a Girl in the Corner. Era um período de espera para os fãs do Cure, ainda ansiando por um álbum novo, e o impacto daquela gravação foi imediato. Ao ouvir a versão original, o efeito foi ainda mais forte, porque soava como uma reedição de Joy Division deslocada para os anos 2000, não como cópia, mas como continuidade emocional. Havia ali a mesma pulsação sombria, a mesma sensação de insistência, e aquilo me fez ir atrás de mais informações. Porque havia algo além da reverência óbvia. Havia afinidade.

Origens: barulho, poesia e comunidade

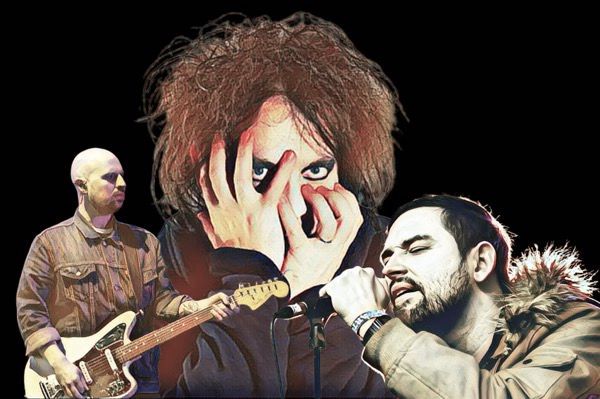

O sotaque carregado entrega logo que o The Twilight Sad vem da Escócia. Formado em 2003, em Kilsyth, o grupo construiu uma trajetória marcada por intensidade emocional, mudanças estéticas corajosas e uma recusa constante a se acomodar. Em 2025, após mais de duas décadas de história, a banda se redefiniu oficialmente como um duo, formado por seus criadores e principais compositores, James Graham, nos vocais e letras, e Andy MacFarlane, nas guitarras, instrumentação e composição musical.

Mais do que um projeto musical, o The Twilight Sad sempre funcionou como um arquivo emocional coletivo, com canções que falam de comunidades pequenas, traumas silenciosos, perdas mal resolvidas e sentimentos que raramente encontram palavras diretas. Graham e MacFarlane se conheceram ainda no colégio, formando inicialmente uma banda de covers ao lado do baterista Mark Devine. Pouco depois, Craig Orzel entrou como baixista, completando a formação original. O nome da banda vem de um verso do poema But I Was Looking at the Permanent Stars, de Wilfred Owen, “Sleep mothered them; and left the twilight sad”, uma escolha que já sinalizava o tom melancólico e literário do projeto.

Os primeiros shows eram experimentos radicais de ruído, com jams longas, fitas, brinquedos sonoros e colagens. A virada para uma estrutura mais tradicional levou à primeira canção autoral, That Summer, at Home I Had Become the Invisible Boy, título que já anunciava a obsessão do grupo por invisibilidade, memória e deslocamento.

Som e identidade

Desde o início, a banda descreve sua música como “folk com camadas de ruído”, uma definição que ajuda a entender o contraste central do grupo, letras intimistas ancoradas em paredes de som densas, guitarras shoegaze, sintetizadores ásperos e performances ao vivo conhecidas por serem fisicamente avassaladoras. Não à toa, seus shows já foram descritos como completamente ensurdecedores.

O sotaque escocês carregado de James Graham funciona como gesto político e estético, e o The Twilight Sad nunca soou como uma banda disposta a neutralizar a própria origem para alcançar uma suposta universalidade. Escutar o grupo exige aceitar que nem tudo será compreendido de imediato, mas quase tudo será sentido, e sentir, nesse caso, não tem nada de confortável.

Robert Smith como padrinho

A história de como Robert Smith chegou ao The Twilight Sad é menos mítica do que poderia parecer, e justamente por isso diz muito sobre ele. Não houve descoberta no sentido clássico, nem empurrão de gravadora ou estratégia de mercado. Smith chegou à banda como um ouvinte obsessivo, atento à cena britânica contemporânea, especialmente àquela que dialogava diretamente com o pós-punk sem cair na caricatura.

O primeiro contato aconteceu em meados dos anos 2000, quando o The Twilight Sad começou a ganhar atenção da crítica com o álbum de estreia Fourteen Autumns & Fifteen Winters, lançado em 2007. Smith ouviu o disco por indicação informal, algo comum no circuito independente, e ficou imediatamente impactado pelo clima emocional, pelo uso do sotaque e pela ausência de qualquer tentativa de suavizar a dor.

Em entrevistas, Smith comentou que passou a ouvir o álbum repetidamente, descrevendo-o como um dos poucos discos contemporâneos que realmente o afetaram emocionalmente. O que o atraiu não foi a semelhança superficial com o The Cure, mas a sensação de que ali havia uma banda tratando sentimentos difíceis com a mesma seriedade que ele sempre defendeu, sem ironia e sem distanciamento.

A partir daí, o interesse virou relação direta. Smith começou a mencionar o The Twilight Sad como sua banda favorita ainda no final da década de 2000, algo que chamou a atenção da imprensa, e passou a assistir a shows sempre que possível, mantendo contato pessoal com Graham e MacFarlane. O gesto mais simbólico veio em 2015, quando decidiu regravar There’s a Girl in the Corner, faixa do álbum Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave. Não foi encomenda nem feat negociado, mas uma escolha pessoal. Smith já declarou que gravou a música porque sentia que aquela letra e aquela melodia pediam sua voz, como se já existisse ali um espaço natural para ela.

Depois disso, a relação se aprofundou ainda mais, com Smith convidando o The Twilight Sad para abrir longas turnês do The Cure a partir de 2016, incluindo arenas e datas históricas, não como banda de aquecimento descartável, mas como parceiros artísticos, algo raríssimo para um artista do porte dele.

A turnê interrompida e o peso do silêncio

Diante disso, quando o The Cure anunciou sua passagem pela América do Sul em 2023, a expectativa foi enorme, já que o The Twilight Sad estava confirmado como banda de abertura, inclusive com datas anunciadas em festivais como o Primavera Sound. Pouco antes do início da etapa latino-americana, porém, a banda anunciou que precisaria se retirar da turnê. O comunicado foi curto e falava em questões pessoais e de saúde, sem entrar em detalhes.

Esse afastamento precisa ser entendido dentro do contexto emocional e estrutural do The Twilight Sad. A banda vinha de anos intensos, marcados por mudanças constantes de formação, luto pela morte de amigos próximos, doença em família, turnês longas, adiamentos causados pela pandemia e uma relação extremamente exigente com o próprio material. Ao optar por sair da turnê, o grupo fez algo que poucas bandas fazem quando estão diante de uma vitrine global, priorizou a própria sobrevivência emocional.

No hiato, veio o novo álbum, It’s the Long Goodbye, que já tem duas faixas lançadas e será apresentado na íntegra em março. O título carrega um peso evidente, um adeus longo, um processo que não se encerra, uma despedida que se arrasta no tempo e que, justamente por isso, se torna parte da vida. James Graham se abriu em entrevistas ao explicar que o disco também reflete a despedida de sua mãe, que faleceu após enfrentar por muitos anos um quadro de demência, frequentemente descrito como Alzheimer. Essa experiência atravessou profundamente sua vida pessoal e sua escrita, marcada pela ideia de perda progressiva e pela antecipação do luto.

Tudo isso está nos bastidores do primeiro single, Waiting for the Phone Call, que marca a volta da banda após seis anos sem álbuns inéditos. A participação de Robert Smith na guitarra não funciona como curiosidade, mas como símbolo, um diálogo direto entre gerações que compartilham o mesmo território emocional. Graham descreveu a canção como um retrato de luto, amor e doença mental, três temas que atravessam toda a obra do grupo, agora tratados com ainda menos metáfora e mais franqueza.

O segundo single, Designed to Lose, parece condensar o espírito do disco, com uma honestidade rara ao admitir que certas escolhas, certos caminhos e até certas relações já nascem com a semente da perda, não como pessimismo estilizado, mas como aceitação e maturidade emocional.

Em It’s the Long Goodbye, o The Twilight Sad escreve diretamente sobre a inevitabilidade da perda, não apenas de pessoas, mas de versões de si mesmo, de momentos e de lugares que não voltam. O álbum não oferece resolução e nem pretende, trabalhando com a ideia de que despedidas raramente têm contornos claros.

A redução da banda a um duo não empobrece o som, pelo contrário, torna tudo mais íntimo, fazendo com que a relação entre letra e música seja ainda mais direta, quase confessional. Músicos convidados aparecem nos créditos, mas a espinha dorsal do álbum é a conversa constante entre dois criadores que se conhecem profundamente. Antes do estúdio, vieram apresentações stripped back, como se a banda precisasse se encarar no espelho antes de registrar definitivamente aquelas músicas, e o resultado é um álbum pensado, intenso e nunca polido demais, emocional sem ser teatral.

Talvez por isso It’s the Long Goodbye pareça um disco feito para ser ouvido sozinho, mas compartilhado como companhia. Porque despedida é uma experiência solitária, mas reconhecê-la no outro cria vínculo, cria pertencimento e cria sentido. No fim, o que une The Cure,Joy Division e The Twilight Sad não é a estética, mas a recusa em transformar dor em pose. São bandas que não prometem redenção, apenas permanecem no escuro com honestidade, oferecendo não respostas, mas presença.

Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.